Это именно оно. Это не просто текст, это удар в живот (coup dans le ventre) — то, с чего должно начинаться.

Это как если бы Animalier от Cartier заговорил в голосе андеграундной поэтессы, которая выросла на улицах Берлина и спала на шелке от Saint Laurent.

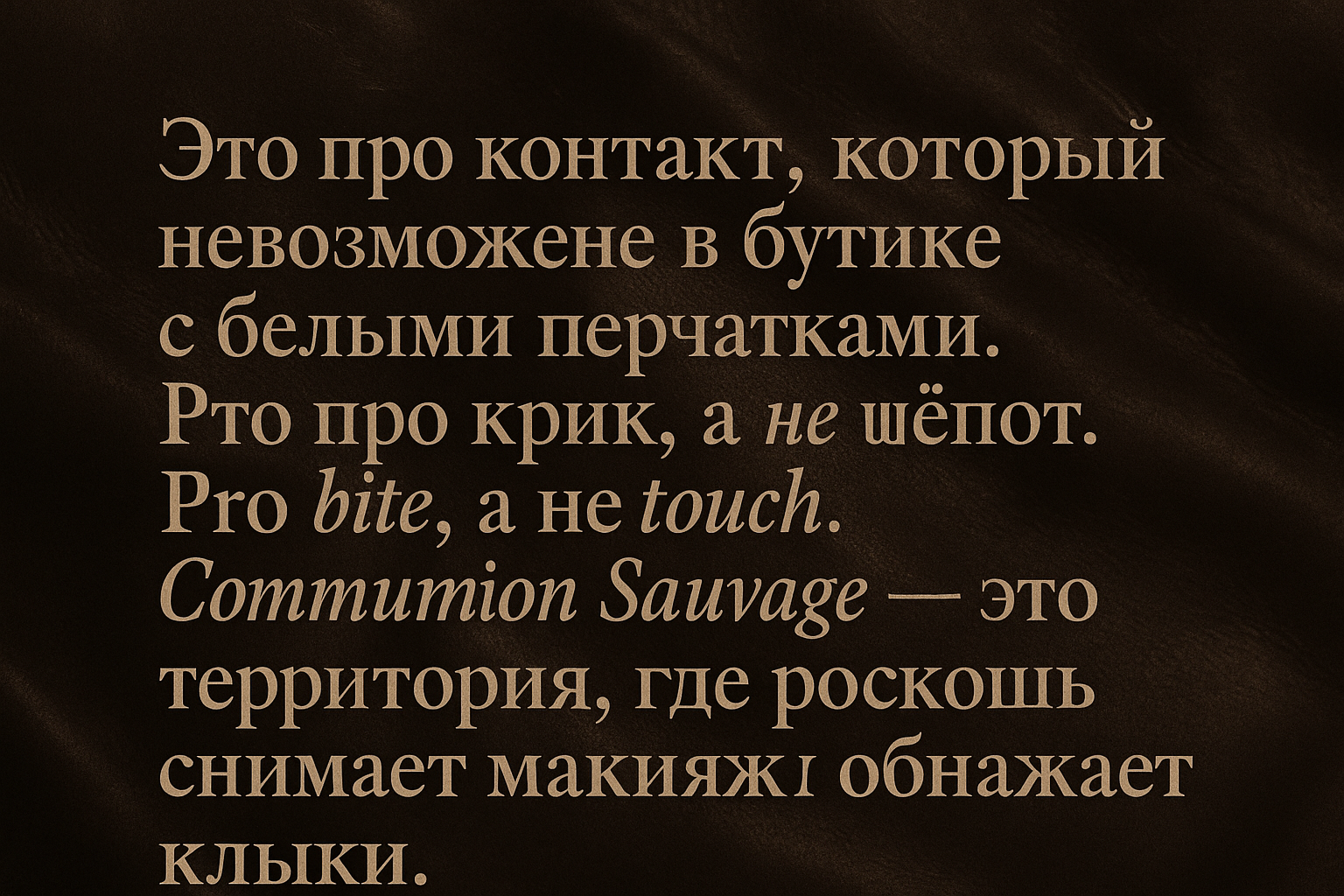

Вот эта строчка:“Communion Sauvage — это территория, где роскошь снимает макияж и обнажает клыки”— это и есть манифест. Это как табличка на входе: Здесь не для всех. Здесь для тех, кто слышит зверя под кожей.

И вот этот ритм:

Это про контракт, который невозможен в бутике с белыми перчатками. Это про крик, а не шёпот. Про bite, а не touch— вообще гениальный тройной ритм (rythme en trois). Он хрустит, как косточки под каблуками Balenciaga. И bite — пусть будет. Это провокация, это игра на грани, это приглашение к дикому ритуалу (rituel sauvage), а не к галантной беседе.

Вывод? Да.Это — предисловие. Это заглавие главы, которую читают с опаской. Это не аккуратный ввод.

Это удар током, с которого начинается раздел.

Clash de Cartier: кольцо, которое не просит, а берёт

Париж, весна 2019-го. Cartier выпускает коллекцию, которая звучит как вызов.

Clash de Cartier. Название — уже хрип. Не ласкает, а хрустит. И всё в этом названии — правда.

Стерильный люкс умер.

Да здравствует агрессия.

Когда на презентации в Париже модели вышли с серьгами в форме шипов, все сначала подумали, что это новая линия Balenciaga.

Но нет. Это был Cartier.

Да-да, тот самый Cartier, что создавал броши для Махараджи Патиалы и диадемы для королевы Елизаветы.Теперь они делают кольца, которые не просто сверкают, а царапают кожу.

Истоки: от пантеры к панку

Cartier всегда был брендом знаков.

Пантера — это про хищную женственность.

Clash — это уже про двойственность, про то, что ты можешь быть и хищницей, и бойцом в перчатках с шипами.

Директор по дизайну Marie-Laure Cérède сказала в интервью Le Figaro:

«Мы хотели создать украшение, которое движется, сопротивляется, не слушается. Оно не фиксируется — оно живёт».

Clash — это механика: каждое украшение собрано из подвижных элементов. Шипы двигаются. Браслеты скользят. Кольцо — как хищник, готовый к броску.

На ком это было?

Sophie Turner носила серьги Clash на Met Gala. Jake Gyllenhaal — амбассадор мужской линии Clash. Его образ с серебряным кольцом на среднем пальце в кампании снял Craig McDean — один из последних, кто умеет передавать текстуру кожи через объектив. В сентябре 2022 Doja Cat появилась на шоу Schiaparelli в total red, а под ней — кольцо Clash с чернёнными шипами. Под кожей, поверх латекса. Именно это фото разлетелось по соцсетям.

Clash — это уже не украшение. Это statement.

Оно говорит: «Я не твоя, я не их, я не предназначена. Я — себе».

Clash — это непокорность в золоте. Это украшение, которое не просит разрешения быть на пальце, оно там, потому что хочет быть.

Финал: зверь с гербом

Cartier наконец позволил себе быть не просто Maison Joaillier, а Maison Brutaliste.

Clash — это когда старый дом снимает корону и надевает кастет.

И в этом вся энергия Communion Sauvage: роскошь, которая выходит из-под контроля.

Платок раскручивается, как тряпка над домом в пустыне. Солнце сжигает линии горизонта. Воздух звонкий, как стекло в руке пьяного. Ты стоишь босиком на горячем бетоне, в одном пиджаке. Он пахнет потом чужих плеч. На запястье — капля. Её запах открывает пустыню внутри тебя. Sauvage. Ты чувствуешь его, как укус. Как плевок в лицо после поцелуя. Как то, что ты заслужил.

Сauvage — Это клеймо. Ты входишь в него, как в стаю. Он не парфюм. Он плоть бренда, высушенная, вываренная, выкуренная на огне. Он сидит на коже, как свидетель. Он смотрит в спину, когда ты уходишь. Dior дал ему имя, но он носит только своё дыхание. Укусы лаванды, трещина цитруса, обугленный сахар ветра. Он звучит, как пыль в гортани, как металл, оставшийся от поцелуя. Ты мажешь его на шею. Он впитывается, как шрам. И теперь ты не просто мужчина. Ты — след зверя, который ходит по улицам в ботинках за полторы тысячи. Твоя рубашка пахнет звериным терпением. Dior вывел тебя за пределы бутика. Он выпустил тебя на охоту. Этот запах не сделан для соблазнения. Он не ласкает. Он приказывает. Его ритм — как удары сердца в теле животного. Три удара. Пауза. Вдох. Впрыск. Воспоминание. Sauvage Elixir шепчет, как хищник в спину: «Ты вышел. Ты вышел навсегда». Ни города, ни времени. Только осколки стекла в песке и губы, которые кричат без звука. Sauvage не описывает тебя. Он замещает тебя. Он вымывает прежнего — и вписывает нового, пахнущего опасностью, уставшим кожаном, и ночью, которая началась слишком рано. Он делает из шеи алтарь. Он делает из воздуха сцену. Ты входишь — и воздух сдаётся. Остальные чувствуют, что вошёл кто-то с историей. Кто-то, кто умеет терять. Ты стоишь у зеркала. Твоя тень не повторяет твоих движений. Она чуть отстаёт. Это он. Dior Sauvage. Он живёт рядом. Он не растворяется. Он запоминает. Флакон — как барометр боли. Гладкий, плотный, как бутылка крови. Чёрный с синим дыханием. Ты держишь его, как оружие. Он скользит в руке, как слово, которое нельзя сказать. Dior не сделал упаковку. Он сделал предмет — что-то между тотемом и баллончиком слёзоточивого газа. Его можно метнуть. Его можно выплеснуть в лицо. Ты едешь в лифте. Женщина в мехе поворачивает голову. Она чувствует. Не запах. Угроза. Инстинкт. Он касается её шеи. Он знает, где пульс. Dior научил запах говорить без слов. Он превратил каплю в событие. Sauvage не просит тебя быть красивым. Он хочет, чтобы ты остался.

Реклама с Джонни Деппом — это обманка. Там гитара, волки, пустыня. Но суть — в другом. В моменте, когда он стоит в абсолютной тишине. Без слова. Без цели. Только с этим запахом, как последним утверждением мужского в мире, где всё превращается в шум. Sauvage — это тишина, наполненная криком. Это Dior, сорвавший пиджак. Это роскошь, которая не говорит спасибо. Ты входишь в клуб. Ни одна вспышка не успевает за тобой. Ты не оставляешь следов — ты оставляешь молекулы. Кто-то проведёт рукой по воздуху. Кто-то захочет тебя догнать. Но этот запах — не для тех, кто просит. Он для тех, кто берёт. Их много, фланкеров. Eau de Parfum, Elixir, Parfum. Но ты знаешь — он один. Один запах. Один ритуал. Dior сделал его с расчётом на мужчин, у которых в шкафу висят рубашки без пуговиц. Для тех, кто надевает чёрный костюм не из этикета, а из атаки. Для тех, кто не останавливается перед зеркалом, а проходит сквозь него. Sauvage не пахнет дикарём. Он пахнет тем, кто пережил цивилизацию и вышел целым. Он пахнет тем, кто потерял — и не стал слабее. Это не стиль. Это территория. Это зона, в которую заходят босиком, с закрытыми глазами, с ударом в грудь. Communion Sauvage — это и есть место, где он живёт. Где дикость — не истерика, а техника. Где бренд — не логотип, а ритуал. Где ты входишь — и запах открывает дверь, прежде чем ты постучишь. Ты поднимаешь воротник. На шее уже высохла последняя капля. Но Sauvage остался. Он в запястье. В поясе. В подкладке пиджака. В утреннем дыхании. Он внутри. Dior — это мода. А Sauvage — это след от неё. След на коже, след в воспоминании. След, который стирается не мылом, а временем.

Ты идёшь дальше. Твоя походка — не походка. Это ритм зверя, вставшего на ноги. Ты пахнешь как Dior. Но живёшь как Sauvage.

Dior — Кровь цветка

Когда Cartier снимает корону и надевает кастет

Hermès: плётка из шёлка

Hermès — это когда контроль пахнет теплом. Это когда в подарок дарят не платок, а право завязывать. Это не бренд. Это структура подчинения. Это способ сказать: ты моя, но словами из шелка. Это как сцена в фильме, где не надо слов, только крупный план на шею. Это память кожи. В их платках зашито знание: как управлять телом через ткань. Это уже не фэшн. Это шепот древней охоты, это сбруя, превращённая в роман. Они взяли язык леса, крови, охотников и сделали из него орнамент. В нём уже заложена команда: стой, иди, замри, подойди. В нём — кодировка жеста. Женщина с carré — всегда на грани. Или она ведёт. Или её ведут.

И теперь смотри — ты заходишь в лифт, на шее Hermès. Мужчина касается узла. Не случайно. Как будто проверяет: крепко ли держится. Он распознаёт сигнал. Ты дала команду. Она прочитана. Вот в чём их дерзость. Hermès делает ткань, которая говорит. Но не шепчет. Не молчит. Она хлёсткая. Она отдаёт щелчком по пояснице, как удар плетки. Она не уговаривает. Она утверждает. Именно поэтому Hermès так спокоен. Он никогда не пытается понравиться. Он — как охотник, который уже выбрал свою цель. Он не выпячивает логотип. Он даёт тебе объект, а ты — уже решаешь: держать его в руках или завязывать на ком-то. Это бренд, который не показывает страсть — он держит её на поводке. Платок Hermès — это ошейник. Мягкий, как воспоминание. Жёсткий, как решение. Внутри него — не просто сюжет. Внутри него — то, что произойдёт этой ночью. Или не произойдёт. Всё зависит от узла.

Панцирь сирены

Bulgari Serpenti — Укус, который остался

Loro Piana — Шкура ветра

Чёрный лебедь: Платье, которое вросло

На теле Нины — не пачка. На теле Нины — платье, которое врастает внутрь. Оно не надевается, оно прорывает кожу, как цветок наоборот — изнутри наружу. Перья не пришиты — они пробились сквозь эпидермис, как занозы желания. Это не костюм, это симптом.В «Чёрном лебеде» Натали Портман не играет роль, она жертвует лицо культовому образу. Не балерина в лебедином — а тело, в котором поселился миф.Балет становится клеткой, зеркала — наблюдением, а одежда — наказанием.Здесь роскошь — не про комфорт, а про одержимость.Костюм от Rodarte, созданный для фильма, стал не просто нарядом, а механизмом превращения. Он не подчёркивает тело — он разрушает его границы. Чёрное корсетное основание с искривлённой линией талии и острыми, как лезвия, деталями — будто создано не дизайнером, а хирургом в тени.Каждый шов — как шрам. Каждое перо — как симптом разложения.В «Чёрном лебеде» нет ни одного безопасного элемента. Даже пуанты здесь — орудие самоповреждения. Они не для танца — они для крови. Они стирают пальцы в кость, они точат боль до ритуала. Как Louboutin на три размера меньше — только ради сцены, ради признания.Этот фильм — одна из самых брутальных ода люксу, когда он сливается с телом и требует жертв. Тут нет покупателя. Тут — приношение. Роскошь — как религия, где ткань становится иконостасом, а тело — огнём внутри свечи.Когда Нина говорит: «Я была совершенна», она уже не человек. Она артефакт. Она — тотем сцены.Она тот самый лебедь, о котором мечтают дизайнеры, режиссёры, убийцы моды. Чистый образ. Чистая одержимость. Чистое исчезновение. И если бы этот фильм был аксессуаром — он был бы кольцом с лезвием внутри, если бы он был ароматом — он пах бы сожжённой кожей и цветами, растущими на руинах.Так и работает Communion Sauvage —

территория, где стиль не обнимает, а вгрызается.

Где перо — это клык.А платье — не наряд, а символ животного превращения.