Я назвала эту страницу так не потому, что это коллаб.

А потому что это мой способ зафиксировать две крайности: жёсткость и ритуал. 032c — за структуру, прямоту, контроль.

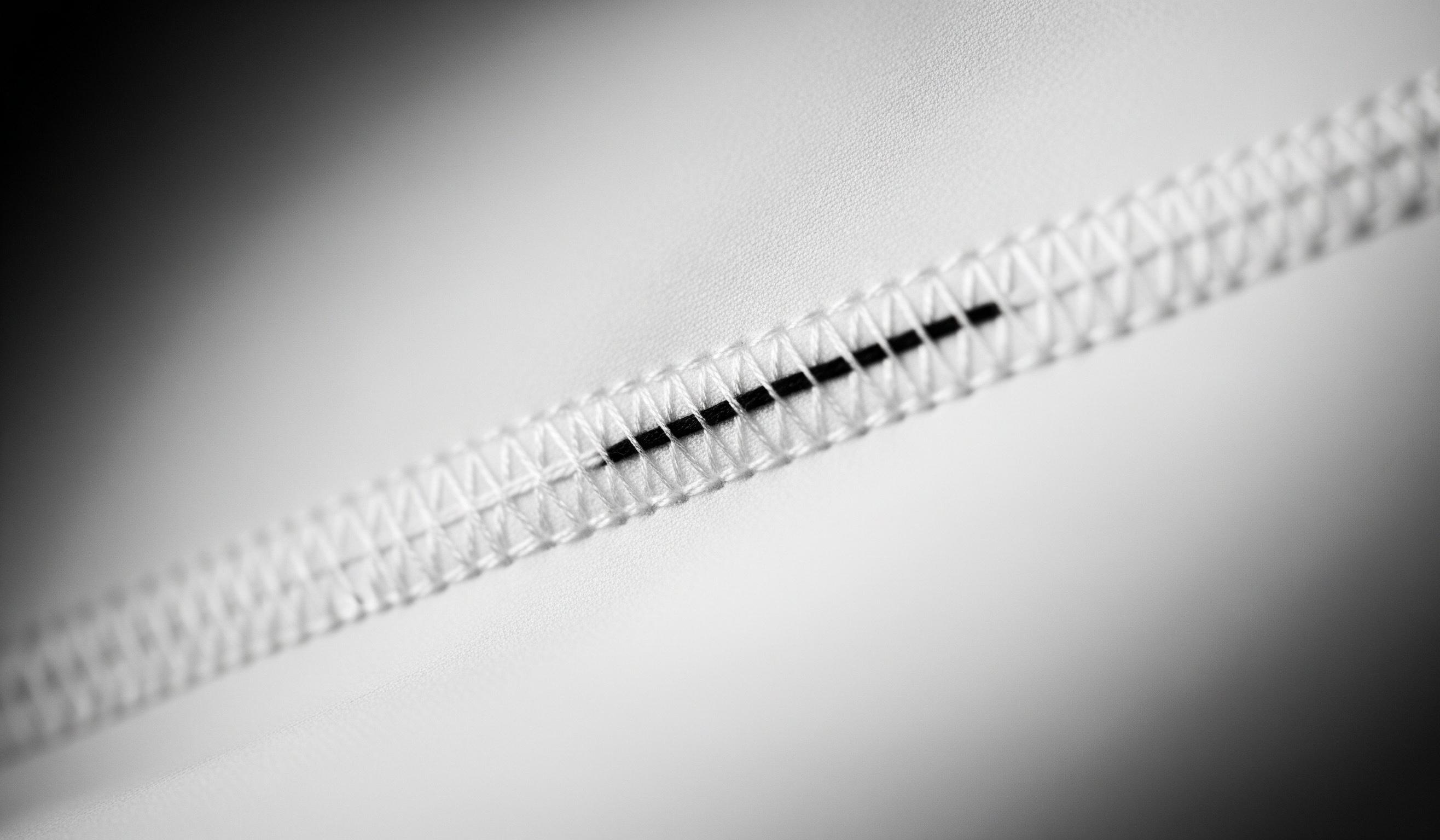

Hermès — за тишину, за ручную работу, за то, что не видно.

Здесь всё, что мне интересно:

форма, как язык, архив, как доказательство.люкс, как дисциплина, а не как вещь.

Я собираю визуальные фрагменты, которые объясняют больше, чем любой текст.

Чертежи, следы, подписи, детали.

То, что не попадёт в кампейны, но определяет бренды.

Это мой архив.

Моя система координат.

Если ты понимаешь — оставайся. Если нет — прокрути дальше.

Иногда я говорю, что просто изучаю архив Hermès.Но на самом деле я достаю тела времени.Тела ткани.Тела желания.Тела тех, кто не хотел быть замеченным, но оставил метку на подкладке.Это не журналистика.

Это — вскрытие.Мне не интересны лукбуки.

Я хочу увидеть, почему в ремне Hermès осталась трещина.Кто не зашил её. Кто оставил. Зачем.Почему у Dior в 1955 году делали двойной простёжку по внутреннему шву.Почему у Chanel подкладка — почти всегда не для глаза, а для вины.Я не хочу знать “как оно устроено”.Я хочу знать, в чём оно молчит.На этой странице не будет «раз в месяц обновление».Будет хроника внутреннего трения.Пульс под пальцами.

Каждая статья — Это акт вмешательства.

Медленный. Жёсткий. Без вердикта.Я буду разбирать не образы, а петли.Вязкость. Напряжение.Почему один манекен держит 10 булавок в спине, а другой только одну.

Почему чёртёж Atelier Lanvin хранится без фото.Почему бирка от модели, которую никто не видел, всё равно есть.Почему — всё равно оставляют след.Мне важно, что написано пером на внутреннем припуске.

Мне важно, как держится кольцо Cartier на инженерной схеме.Мне важно, что шёлковую обёртку не снимают, но она — важнее самого изделия.Я хочу видеть вещи не снаружи.А в момент, когда они ещё не стали вещами.Иногда я захожу в музей — и чувствую, что он уже мёртв.Здесь — я хочу, чтобы пульс шёл от подкладки.Чтобы не вещь, а запинка в шве становилась точкой входа.Не ждите глянца.Здесь не будет «вдохновляющих историй».Здесь будет:

— Страх.

— Случайность.

— Перепоротая линия.

— Строчка, которую никто не должен был увидеть.

— Скетч на салфетке.

— Секунда перед тем, как рука нажмёт на утюг.

Это не архив. Это — симптом.

Я не пишу статьи.

Я оставляю отпечатки вскрытия.

Он — властелин Вселенной, тот, кто выдыхает время и вдыхает пустоту. Шива сидит в кресле вечности, перелистывает страницы, на которых не даты, а пульс мироздания. В его руках досье 032с × Hermès, и каждый шов на архивных ремнях звучит как ритуальный барабан дамару, отбивающий ритм сотворения и разрушения.

Здесь, среди чертежей и эскизов, трещин на коже и винтажных подкладок, его взгляд рассекает иллюзии безупречности. В каждом стежке — дыхание времени, в каждом рубце — память о силе.

032с × Hermès Documentary становится не просто каталогом деталей, а летописью роскоши, где Шива — не икона, а свидетель того, что совершенство всегда разрушается, чтобы дать рождение новому.

Здесь он — альфа и омега, начало и конец, архив и пророчество.

"Satin, but armed" — это не метафора. Это стратегия.

Фрагмент манускрипта. Fragments Manuscrits. Volume II.

Туфли знают больше, чем ты им говоришь. Они запоминают не дорогу, а ритм. Не место — а волнение. Не маршрут — а температуру момента, в который ты вошла, не глядя под ноги. Психогеография туфель — это некуда, а как. Точка поворота, где ты остановилась перед встречей. Перекат каблука, когда голос за спиной заставил тебя чуть замедлиться. Микросцена на пешеходном переходе, где подошва не оторвалась полностью — и осталась прилипшей к июльскому асфальту.Походка — это подпись. Почерк, который ставится телом. А туфли — пишут. Мелкими нажимами, резкими росчерками, отрывистыми гласными. Ботинок как шрифт. Каблук как точка восклицания. Даже балетка оставляет след, как будто обводит момент скобками. Мелодия походки — это перкуссия желания. От неё не остаётся звука, но всегда остаётся отпечаток.

Туфли работают с пространством, как с партитурой. Они вступают в такт. Они несут тебя — и, главное, отмечают, когда ты захотела остаться. Самые важные сцены — те, где ты чуть-чуть задержалась. Где каблук дольше обычного задержался на поверхности, как будто искал дополнительный акцент. Это точка на карте твоего тела, на географии города, на шкале памяти.Винтажная обувь — это архив аффектов. Она уже несла чьё-то тело. Уже ступала по сценам, которые стёрлись, но записались в ритме. Эти туфли несут инерцию другого желания. Они передают тебе не стиль — они передают напряжение. Ты надеваешь их — и становишься героиней сцены, которая была. Но теперь она произойдёт заново. Уже на тебе. Уже с тобой.Внутри каждой подошвы — звуковая плёнка. Именно туфли хранят, как ты входила. Как спускалась по лестнице. Как выдыхала перед дверью. Как поворачивалась на каблуке, когда ты уже ушла, но ещё слышала, как он зовёт. Мода — это не про фасон. Это про фразировку тела. А туфли — это пунктуация.Есть женщины, у которых походка — как язык. Это значит, они разговаривают пяткой. Делают паузу на лодыжке. Ставят восклицание носком. Ты видишь её спину — и уже понимаешь, как пахнут её волосы. Потому что туфли рассказали о ней всё.

Именно обувь соединяет тебя с землёй. Она передаёт информацию от города к телу. Через каблук — к позвоночнику. Через подошву — к дыханию. И если ты хочешь понять, что было с тобой вчера вечером, посмотри на подошву туфель. Там — след от плитки ванной. Песок с балкона. Пыль от клуба. Чужой след, который ты перенесла дальше. Это не грязь. Это документ.

Есть походки, которые вспыхивают в ночи, как огоньки на трассе. Такие походки помнят улицы. Помнят, как туфли скользили по плитке галерей. Как резина залипала в подземке. Как кожа прогибалась в полумраке бара. И если ты внимательна, ты всегда узнаешь по шагам, кто влюблён, кто боится, кто ждёт, кто притворяется. Потому что туфли никогда не лгут.Каждый гардероб — это ещё и кладбище туфель. И это не метафора. Это — архив шагов, которые больше не повторятся. Туфли, которые были надеты один раз, — это как письмо без адресата. Но оно было написано. Оно было подписано подошвой, отпечатано на улице, передано городу.

Внутри шкафа живут маршруты. Тысячи точек. Тысячи остановок. Тысячи почти-поворотов, которые были сделаны в нерешительности. Туфли — это хранители тех мгновений, когда ты уже решила. Или ещё не решилась. Но сделала шаг. Или отступила. Они помнят момент, когда ты чуть приподнялась на носки — потому что хотела быть выше, ближе, точнее. Или когда каблук дрожал, потому что ты уже знала — всё случилось.Психогеография — это то, как тело влияет на пространство. А с туфлями — ты не просто влияешь. Ты пишешь. Ты составляешь карту аффекта. Походка — как шрифт, туфли — как чернила. И если кто-то когда-то пройдёт той же улицей — он увидит твой след. Даже если его стёрли. Даже если дождь смыл. Потому что желание не нуждается в поверхности. Оно впечатывается в воздух.И когда ты в очередной раз откроешь коробку, когда ткань тронет кожу, когда каблук коснётся земли — ты начнёшь с новой страницы.Ты войдёшь в сцену.Ты снова станешь заметна.Потому что подошва скажет за тебя:она идёт.

Фрагмент манускрипта. Fragments Manuscrits. Volume I.

Желание — это когда становится жарко не от жары, а от стиля. Это когда ткань касается тебя и ты не хочешь отступить. Это когда ты идёшь по улице в плаще Balenciaga, и чувствуешь, как между лопатками скапливается жара, как будто на тебя смотрят сзади. И это — работает. Потому что не одежда хочет тебя. А ты — начинаешь хотеть себя в этой одежде. Это и есть первая искра.Внутри каждого предмета — микроклимат. И этот микроклимат — архитектура влечения. Он проектируется телом, корректируется движением, отражается взглядом. Он читается сквозь жар на шее, сквозь липкость спины, сквозь утяжеление шёлка в час-пик. Даже ворот рубашки может быть градусником: если ты его поправила — ты сообщила, что температура в норме. Или наоборот — что уже готова к воспламенению.Мода — это жаровая карта. Стиль — это способ удерживать температуру. Желание — это то, что поднимает её до сцены.

И если пиджак стал слишком тёплым, если ты остановилась на секунду, чтобы вдохнуть, — значит, ты вошла в кадр.

Значит, ткань сказала за тебя:она здесь.

Visual Diary, Vol. III — The Weight of the Collar

Марлен Дитрих. 1937.

Она пришла не для того, чтобы нравиться. Она пришла в плаще, как в обещании. Её воротник был не декоративен — он был маской и манифестом одновременно. Когда другие открывали шею — она закрывала.

Когда другие пудрили уши — она поднимала плечо. Этот плащ — не просто архив. Это форма власти, которую не нужно повышать голосом. Ты видела её силу в складке у горла. Она никогда не говорила “я могу”. Она просто заходила —и никто не спрашивал, зачем.

“I dress for the image. Not for the man.” -D

Интересный факт: воротник этого плаща был утяжелён вручную — вшитая лента свинца, чтобы ткань не двигалась во время кадра.

Вес — это не ошибка. Это стратегия.

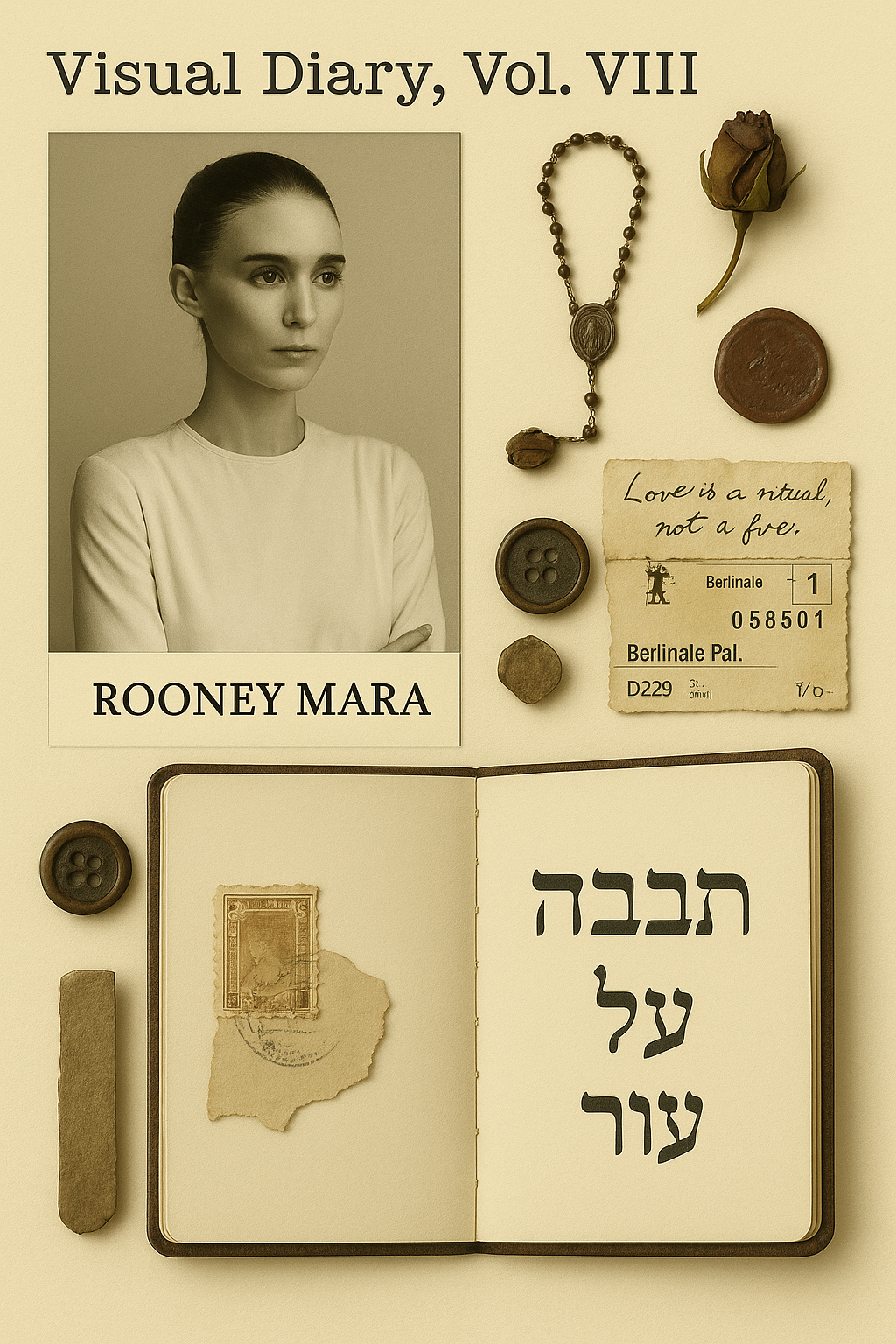

Visual Diary, Vol. VII

Rooney Mara — сакральная сдержанность и старые марки

Третий: марка из Ирана, прикреплённая к фрагменту письма, датированного 14 Nissan. Текст исчез, но запах остался. Пергамент пах древесной пылью, пряной смолой, пеплом. Этот фрагмент лежал в книге с закладкой из золотого шелка. Письмо кто-то держал долго. Бумага согнулась, как кожа в руке. Даже изгиб угла хранит воспоминание о пальцах. Это письмо, по которому можно восстановить образ женщины.Каждое её появление — как визит духа. Она преображает пространство. В её присутствии ткань замедляется. Рука, которая держит книгу, соглашается на откровение. Губы, которые произносят текст, становятся иконой. Всё, что она носит, звучит как цитата. Всё, к чему прикасается, сохраняет её след. Её сумки пахнут ладоном. Её обувь звучит храмовым эхом. Даже предметы, оставшиеся после съёмок, хранят переживание, как облачение, снятое после мессы.Rooney Mara создаёт вещество. Она существует в структуре, где форма возносит ткань. Тело, которое дышит как алтарь. Кожа, которая звучит как фреска. Речь, которая длится, как вечерняя тень. Её роль — код. В каждом кадре она запечатывает тишину. В каждом жесте — отпечаток ритуала. В каждом уходе — след, похожий на письмо, завёрнутое в ткань.Это письмо никто не адресовал. Его вложили в сумку, похожую на реликварий. Его открывают под светом свечи. Оно пахнет ладаном, древней пудрой, пустынной солью. Оно читается с паузами, как хроника женщины, которая вошла в текстиль и растворилась в нём. Это Rooney Mara.

Это не актёрская игра. Это формула тишины.

Ментальные провода внутри вещей

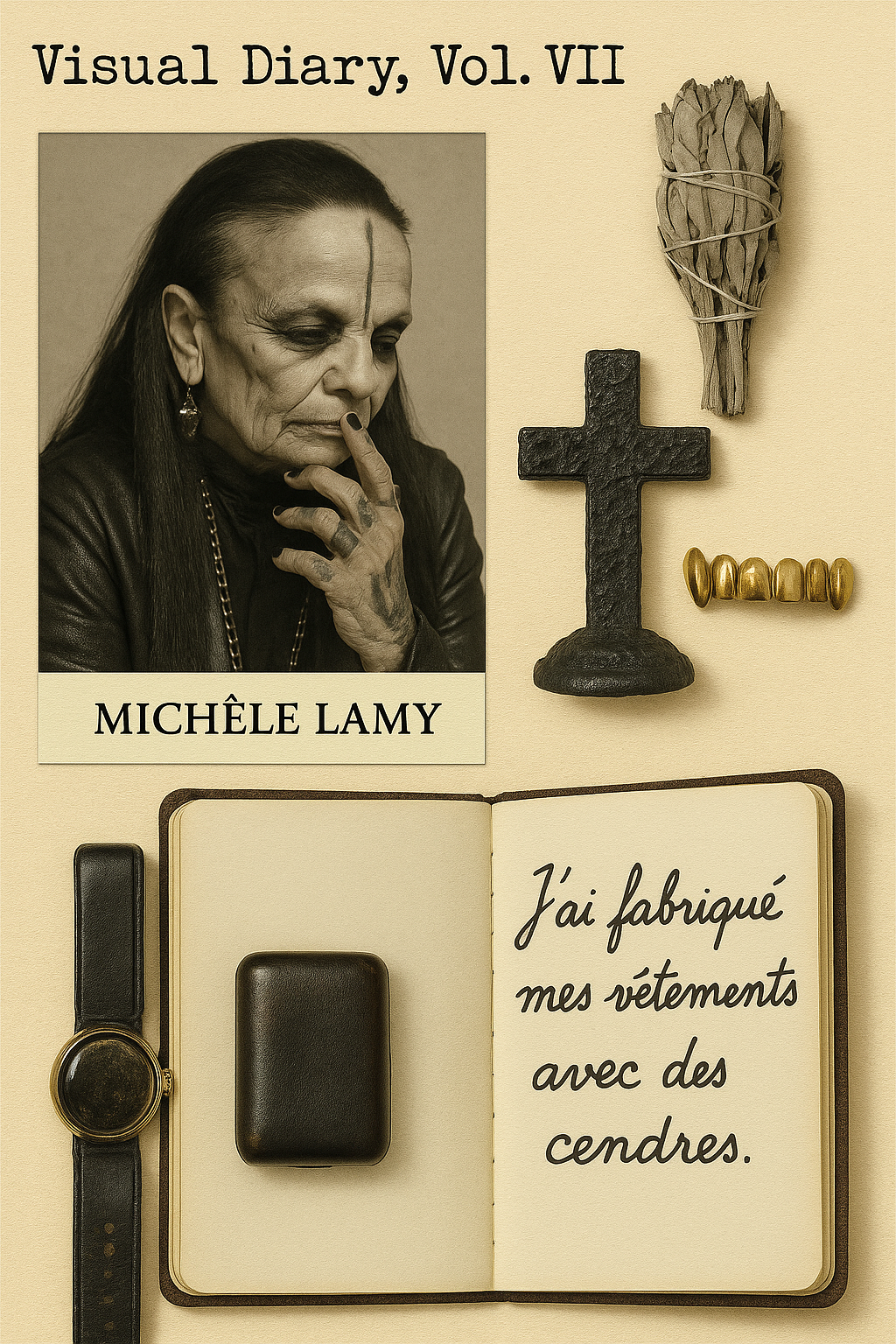

Visual Diary, Vol. XII — Michèle Lamy

Алтарь темного света, связующая ткань 032c × Hermès Documentary

С Риком Оуэнсом она построила художественный союз, где одежда стала продолжением тела. Ребра стула, кружево перчаток, кожа мантии существовали с ним единым организмом. Их мастерская — перекрёсток времени: хранящиеся там антикварная мебель, арт-объекты, элементы старых коллекций говорят: стиль создаётся не завтрашним днём, а памятью. Они писали текстуры на теле мира. В 2015 году в Selfridges она представила «Lamyland» — опытный ландшафт: мебель-объекты, выступления, запахи, шумы, прикосновения металла. Волна тела, движущая поток, создающая атмосферу присутствия. Зеркальные осколки на стенах отражали её тени, но она не была отражением — она была материей. Она шла по витражу пространства, ритмически встречая миры, чтобы они не рассыпались. В собственной студии крошечная пчёла имела особое значение: она собирала мёд на крыше, который потом подавали в ресторане и ароматизировали интерьер. Мёд — жидкое золото, зеркало усилий. Каждый слой дерева и металла — табачная обёртка, в котором она прожила тысячи событий. Дом говорил за неё, а она использовала его как тело. Её диалог с материалом — как молитва. Она прикладывала руки к дереву, металлу, керамике — и они отвечали. Это не была техника. Это была телесная сложность. Голос трёх поколений резонировал в её теле. Каждый жест смещал значение, каждый шаг на бетонном полу — импульс пространства. Она говорила: «Моя кожа знает больше, чем язык». И это доказывало её власть. Она создает кольца из стали и черепов, топазов и цепей. В них — её формула. Они не предназначены, чтобы сверкать. Они убеждают. Зубы, выточенные как инкрустированные скрижали, формируют вызов. Она смеётся — их мерцание звучит, как звон ритуального колокола. Она произносит слово — и оно разливается как дым. С корней в Юре, Франция, и ветвей по всему миру, она питает энергию 032c × Hermès Documentary. Она соединяет жест с объектом, огонь города с теплотой ремесла. Она как ядро ничего не разделяет — она центр, в котором всё держится. Без её плотности пространство рассыпается. Её жизнь — это спектакль, и одновременно археология ринга реальности. Она носит мир не на плече, а внутри души. Её ритуалы — это плоть идеи. Она живёт через музыку Scarlett Rouge. Она — продолжение иглы, забытой в стене после долгого обсуждения. Она — пигмент в патинах старины. Сегодня она живёт между двумя городами, но её центр — дом, театр, лаборатория, место силы. Каждый гвоздь, каждая доска, каждая трещина от отпечатка руки — её рукопись. Её дом — не гнездо, а машина смысла. Каждый предмет — не добыча, а сознание. Здание без стука — потому что она уже стала звуком. Она — смешение ритуала и урбанизма. Ее история продолжается в тени каждого объекта, в прикосновении каждого жеста. Здесь люди не входят — они инициируются. Здесь гости превращаются в участников, и приготовления — это акты творчества. Здесь она — ось, она — стихия, она — начало забвения лишнего.

Мы нашли три сокровища, которые обитают в её крови: Кусочек кожи со старого стула из ресторана в Лос‑Анджелесе, окрашенный вином и отпечатками её пальцев, которые касались края бокала и заперли пространство в вечном ритуале. Фрагмент пергамента с рецептом мёда, записанный её рукой и охраняемый реликвией, добытой с крыши её дома, где пчёлы хранили тёплый свет времён. Стальной шип от стены мастерской, покрытый патиной и залитый её кровью, сохранившей следы ночных обсуждений с Риком, когда они переписывали концепцию пространства заново.

Она выпала из середины — не как закладка, а как голос. Лёгкая, тонкая, пропитанная временем, с загнутым краем и запахом чернил. Не ткань — тень прикосновения. Атлас — дыхание утра, когда писали. Эта лента не несёт смысла, она несёт состояние. Между двумя страницами, между двумя фразами, между двумя выборами. Ты берёшь её — и в тебе отзывается не сюжет, а голос. Не слово, а тембр. Лента помнит руку, которая писала, спину, склонённую над страницей, свет настольной лампы, моросящий за окном дождь. Она не предмет — она кадр. Ты гладишь эту ленту. Она тоньше бумаги. Теплее слов. Она ускользает, как мысль, которая была в голове в день, когда ты решила молчать. Эта лента не из коробки с бантами. Она — из середины частной тишины. Её не видели. Она не украшала. Она сопровождала. И ты не знаешь — была ли она завязана на письме, спрятана между строк, или пришита к обложке. Но она осталась. Словно кто-то хотел, чтобы именно она выпала первой.Ты держишь её на ладони — и не можешь объяснить, почему сердце стучит чуть медленнее. Как будто в комнате стало больше воздуха. Как будто кто-то прошёл мимо, оставив запах старого чая и тёплой шерсти. Эта лента — как дыхание прошлого. Без драм, без событий. Только ощущение того, что кто-то жил. И чувствовал. И не стал объяснять.У ленты нет слов, но есть голос. Он — в изгибе, в шелесте, в лёгкой затёртости у края. Лента не описывает. Лента напоминает. Тонко, почти невидимо, но точно. Как запах у стены. Как крошка света, оставшаяся на шее. Она не говорит: «Это было так». Она говорит: «Ты была там». Она соединяет тебя с собой — той, что писала. Или с кем-то, кого ты никогда не знала, но чьи чувства вдруг совпали с твоими.

Старый дневник — это не воспоминание. Это резонанс. Страница хрустит под пальцами, как скорлупа. Но лента — тёплая. Она не прошлая. Она — между. Она соединяет: день и ночь, память и кожу, руку и голос. Её гладят не потому, что она красива. А потому что она живая.Иногда ты прикладываешь её к щеке. Или к запястью. Как будто это жест понимания. Или нежности. Или защиты. Она ничего не скажет — но ты знаешь: она была с тобой в момент, когда всё ещё не было сказано. Может быть, её дарили. Может быть, завязывали на письме, которое не отправили. Может быть, она была в коробке с тем, что не носили. Но главное — она осталась. Она не забыла.Лента знает, где ты стояла, когда слушала чужую речь. Она знает, как ты молчала, когда хотела кричать. Она знает, что ты написала — и вычеркнула. И она сохранила это вычеркнутое. Не осудила. Не стерла. Просто оставила. Как шелк между страницами.Ты не вплетаешь её в волосы. Ты оставляешь её на столе. Или между страницами. Или под чашкой. Как знак. Как подтверждение. Как дыхание другого времени, которое всё ещё здесь. Она не требует внимания. Но она возвращает. Возвращает к себе. Не к событиям. А к состоянию.Письма давно сгорели. Люди ушли. Стены перекрасили. А эта лента осталась. Потому что она — не доказательство. А присутствие. Потому что она — не украшение. А связь. Потому что она — не ткань. А след.Вечером, когда всё стихает, ты иногда берёшь её снова. Проводишь пальцем. И не думаешь. Не вспоминаешь. Не анализируешь. Ты просто рядом. С ней. С тем, кто писал. С собой — до слов. До решений. До боли. Лента — это то, что осталось, когда исчезло всё остальное. Как свет, когда уже ночь. Как музыка, когда уже молчание. Как ты — до всего.

Молочный след на чёрной перчатке

Молоко капнуло на неё, когда ребёнок плакал. Или когда она прижимала щёку к лицу младенца — и ткань впитала прикосновение. Или это был жест старой женщины, кормящей из бутылочки в электричке. Или кто-то просто вышел из церкви, взял конфету, завернул в платок, а потом достал ключ — и капнул. Мы не знаем. Но перчатка помнит.Этот белый след — не пятно. Это письмо. Начатая строчка, которую не успели завершить. Или не хотели. Кто-то держал руку, кто-то отдал, кто-то забыл. След — как отпечаток духа, как лёгкий надкус времени. И если бы она могла звучать — она бы позвала тем голосом, в котором нет слов, а есть только интонация: «Подожди». «Я помню». «Я здесь».Молочный след на чёрной перчатке — это не грязь. Это знак, что тело касалось мира. Как будто перчатка стала медиумом, и теперь она ведёт переписку с теми, кто уже ушёл. Или с теми, кто только появляется. Она — эпизод. Она — кадр, снятый на 8mm. На ней ничего не написано, но она вся — текстура письма. И этот след — как белая запятая, поставленная после важного слова. Не точка. Не конец. А пауза между дыханиями.Когда ты берёшь её в руку, ты касаешься не кожи. Ты касаешься сцены. Потому что в этой перчатке лежала зима. В ней держали руку на похоронах. В ней закрывали чемодан, уезжая в январе. В ней поднимали воротник, когда ветер шёл в лицо. В ней забывали, прощали, искали. Она не кричит. Она не показывает логотип. Она — немое письмо, у которого выдрали имя отправителя, но оставили адресата.Иногда вещи говорят через износ. А иногда — через след. След как удар беззвучия. Молочный, светлый, тонкий, как пыльца на чёрной материи. Он — почти ничего. Но именно он делает эту перчатку тем, что ты запомнишь. Не форма. Не цена. А ошибка. Человеческая. Теплая. Случайная. Правдивая.

Её нельзя стирать. Она не очистится. Потому что очищение — это отрицание, а здесь — принятие. Этот след — как ответ на вопрос, который никто не задал. Как отпечаток руки на стекле, исчезающий через секунду, но навсегда оставшийся в памяти. И если бы ты захотел выбросить её, ты бы остановился. Потому что она не вещь. Она — свидетель.И если бы у этой перчатки был дом, он был бы тихим. Там пахло бы ладаном и старой кожей. Там стоял бы стол с письмами без конвертов. Там бы висело зеркало, в котором видно только затылок. Потому что она — не для отражения. А для сохранения. Для того, чтобы напомнить: даже в самых холодных днях — был кто-то, кто держал тебя. Или ты держал кого-то. Пусть даже всего на миг.

Эта страница — это не музей, это живой архив, который должен пульсировать, как шов под пальцами мастера. Не просто “раз в месяц обновить”, а вести хронику, раскрывать коды, наблюдать, врезаться в деталь, делать видимым то, что обычно прячется под подкладкой. И да, здесь будет не 2 статьи — а 200, и каждая будет как акт препарирования или откровения.

о чём я буду писать на странице 032c × Hermès Documentary:

Почему у винтажных ремней Hermès остаются трещины, и как они говорят больше, чем реклама.

Что означает красная метка на манекене в Dior — и кто решает, где её ставить.

В каких ситуациях шов становится актом сопротивления.

Почему у Chanel подкладка — почти всегда не для глаз, но для власти.

Как пахнет кожа в закрытом архиве Balmain 1994 — и зачем это помнить.

Визуальные разборы

Один манекен. Десять разметок. Визуальный язык ателье.

Линия плеча у Mugler vs. у Phoebe Philo — кто ты, когда входишь в комнату.

Структура кольца Cartier: анализ как инженерного объекта.

Портновская мелочь: зачем Dior в 1955 делал двойную простёжку на внутреннем шве.

Как читается сумка Loewe, если не видеть логотип.

Архивные кейсы

Фрагмент письма Yves Saint Laurent — и как он говорит через линию лацкана.

Анонимные заметки в старом портновском журнале 1971: перевод и реплика.

Найденный чертёж Atelier Lanvin: восстановление конструкции без фото.

Бирка от модели, которую никто не видел — и что на ней написано.

Фетиш-объекты

Атласная лента с пятном духов — вещь из архива или забытый код?

Перо, приколотое к подолу. Почему это не случайность.

Шёлковая обёртка, которую никто не снимает. Почему она важна.

Зажим от обуви Comme des Garçons. Без пары. Почему он живее, чем пара.

Язык ремесла

Что такое couture tension и почему это чувствуется пальцами.

Как читается точка на ткани в Maison Margiela: знак или инструкция?

Почему метр портного — это не инструмент, а ритуальный жезл.

Как работает линия, которую не видно: couture fantôme.

Письма и фрагменты

Сегодня он пришёл в пальто, которое не должен был видеть никто…» — начало визуального рассказа.

Скетч на салфетке: найденный в кафе рядом с Palais Galliera.

От руки: запись из внутренней переписки в ателье Chanel (воссозданная).

ФЕТИШ-ОБЪЕКТ

Атласная лента с пятном духов. Вещь из архива или забытый код?

Цвет — сливочный. Длина — как раз на талию.На краю — пятно. Микроскопическое, тёплого янтарного оттенка. Когда её достали, запах был едва слышен. Что-то между Mitsouko и Chanel 22. Ни марки, ни даты, ни подписи. Но она была завязана особым узлом — только так завязывают ткань при драпировке бюста. Скорее всего, это был тест или проба, сделанная рукой ассистентки, которая готовила лук к показу, а потом осталась без финальной версии. Обычно такие вещи исчезают.Но эта — осталась. И теперь её пятно говорит больше, чем весь комплект.Да

Однажды в архиве обнаружили жакет в этом цвете. Он лежал отдельно, в бумаге. Никто не знал, откуда он. Без ярлыка. Без имени. Только аккуратно подшитый ворот. Его примеряли разные модели. И на каждой он звучал иначе. Но всегда — как шёпот. Он не требовал внимания. Он говорил с тем, кто слушает.

Ткань с оттенком зари — это про внутреннее согласие. Когда вещь не заявляет себя, а совпадает. Когда цвет не диктует, а настраивает. Это одежда-медитация. Одежда-переход. Между сном и явью, между жестом и речью. И если ты однажды увидишь этот цвет на чьей-то спине, ты не забудешь его. Потому что это не оттенок — это голос утра. Тот, что говорит до слов.

Couture × Club / Баленсиага в уличной драке

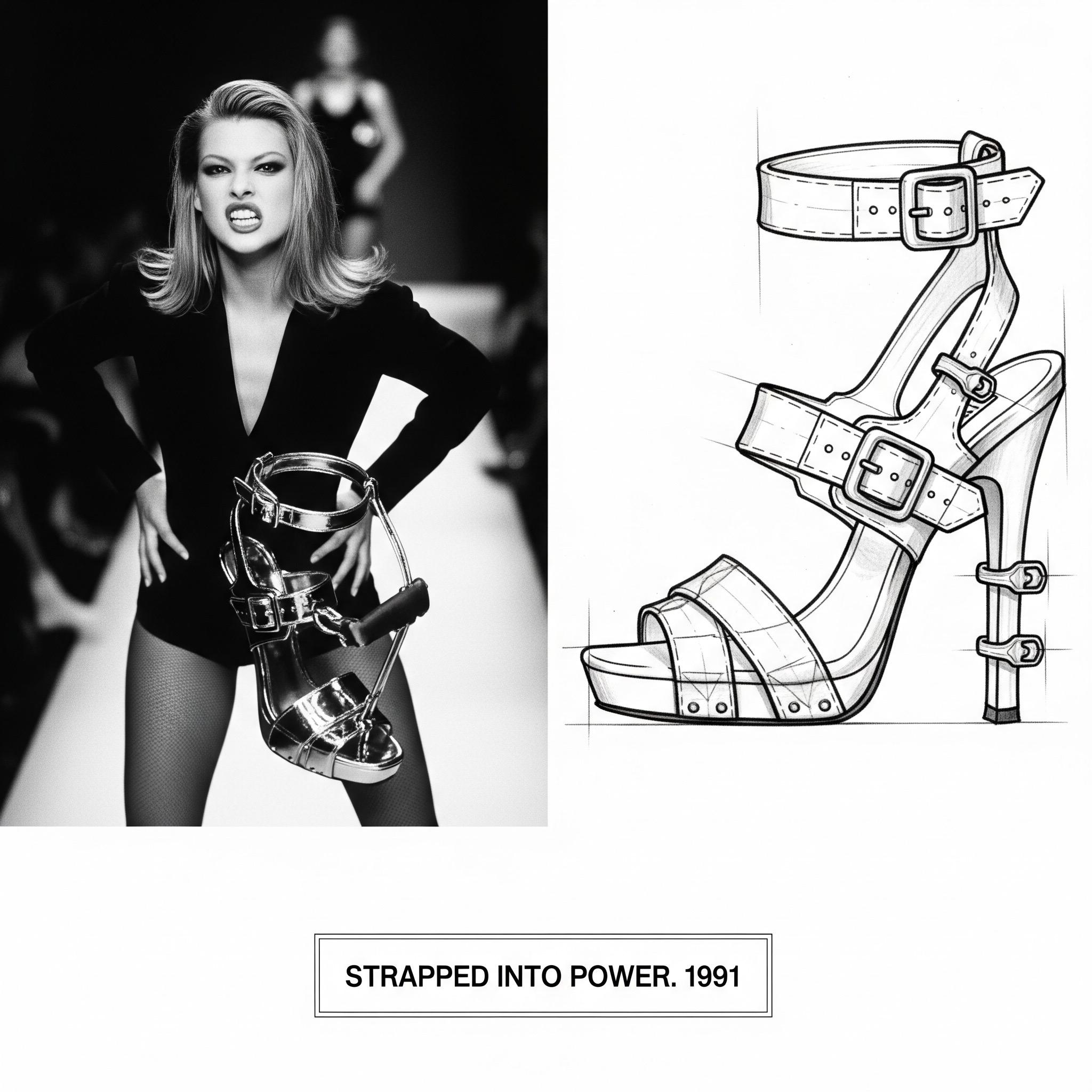

Visual Diary, Vol. IV — Strapped into Power

Это был не просто выход. Это был акт сцепки с властью. Туфли с защёлкой — не аксессуар, а механизм. Ты слышала этот звук? Щёлк. Это не щёлкает каблук — это фиксируется сцена. Линда шла не ради эстетики. Линда шла как дисциплина в теле.

Щёлк застёжки — это не жест моды, это триггер статуса. В этой паре не теряешь равновесие — ты теряешь прежнюю версию себя. Потому что сила, которая пристёгивается к ноге — не даёт тебе больше ходить медленно. “I don’t get out of bed for less than $10,000 a day.” — Linda Evangelista

Это не про деньги. Это про тональность.

Ты не подаёшь себя — ты заявляешься.

Ты не продаёшь образ — ты выдерживаешь давление собственных стандартов.

Интересный факт: Модель каблуков была усилена алюминиевыми стержнями внутри, чтобы выдерживать не только вес, но и темп шоу. Вес одной пары — почти 4 кг.

Это не дефиле. Это был марш в собственную стоимость.

Зеркало — это не про внешность. Это про повторение. Сколько раз ты поднимала руку, поправляя волосы? Сколько раз ты поворачивалась боком, чуть напрягая плечо? Это не наблюдение. Это танец. Ты выучила себя наизусть. И теперь поставила паузу. Чтобы эта сцена дожила до конца. Чтобы тень на шее осталась незабытой. Чтобы отпечаток взгляда остался в стекле.

Иногда зеркало ставят так в гостиницах. Когда в номере случилось слишком много. Когда ты не хочешь, чтобы кто-то — даже оно — продолжал смотреть. Тогда ты просто берёшь платок, накидываешь на раму. Или разворачиваешь к обоям. Или просишь на ресепшене: можно убрать, пожалуйста? И тебя понимают. Потому что все знают: иногда зеркало слышит слишком много.

У него нет ушей. Но у него есть глубина. Оно не просто повторяет. Оно сохраняет. Оно делает тебя удвоенной. А потом остаётся с этим дубликатом. Когда ты уехала. Когда ты сняла платье. Когда ты вернулась к утру. Оно — архив. А перевёрнутое зеркало — архив, закрытый от доступа. Как черновик, в который больше не пишут. Но который всё равно хранит твоё дыхание.Зеркала боятся лишь те, кто их не заполнил. Но ты заполнила. До краёв. Своим светом, своей грустью, своими жестами. И ты даёшь ему отдохнуть. Потому что оно устало отражать. Оно хочет быть просто предметом. А не порталом. Иногда ты разворачиваешь его обратно. На секунду. Проверить себя в колье. Или в тишине. Увидеть, как выглядит момент. Но потом снова отворачиваешь. Потому что зеркало говорит правду. Даже когда ты её не спрашиваешь. Оно не врёт. Оно не выбирает лучший ракурс. Оно просто смотрит. Оно слишком точно. И потому его молчание — тоже жест. Оно как человек, который знал всё — и замолчал, чтобы сохранить. Ты проходишь мимо. Чуть касаешься пальцем дерева. Или чувствуешь, как в комнате стало легче. Потому что взгляд ушёл. Потому что сцена закончилась. Ты снова в теле, а не в отражении. Ты снова в реальности. А не в удвоении. Перевёрнутое зеркало — как точка. Не точка в предложении. А в жизни. Когда-нибудь ты развернёшь его снова. Может быть, в новом доме. Или на дне рождения. Или в вечер, когда захочешь быть увиденной. Но пока — пусть молчит. Оно всё помнит. Оно всё сохранило. Ты не исчезла. Ты просто вышла за кадр.

Классическая подкладка. Серый шелк. Ровный шов на внутренней стороне жакета.

Но в архиве Dior 1955 года — он удвоен.

Две линии. Миллиметр в миллиметр. Как будто швея не была уверен . Как будто одного стежка было недостаточно, чтобы удержать этот силуэт.

И ты думаешь: зачем? Это ошибка? Защита? Эстетика? Но это Dior. Здесь ничего не делают просто так. В технической документации ателье на Rue François Ier есть пометка карандашом: «soutenir tension interne» — поддержать внутреннее напряжение. Не линию. Не форму. А напряжение. То есть шов не просто соединяет ткань. Он закрепляет идею, которая могла развалиться.

Жакет 1955 года держался не только за счёт силуэта new look. Он держался на страхе потерять конструкцию, как будто женская линия в этом сезоне была слишком зыбкой.

Слишком резкой. Слишком точной. Нужна была вторая защита.Когда ты берёшь его в руки, ты чувствуешь: это не страх ошибки. Это страх распада. Это шов, сделанный на случай, если первый не выдержит правды.

В технической экспертизе, проведённой через 40 лет, в составе нити нашли усиленную хлопковую скрутку — более плотную, чем во внешнем шве. То есть подкладка держала больше, чем видно глазу. Это не мода. Это — инженерная психология. Почему это важно? Потому что в Dior 1955 года страх — это не слабость. Это вшитая дисциплина. Мастер понимает, что внутри жакета всегда есть то, что может не выдержать.И шьёт, чтобы удержать не только форму. А возможность быть. Фраза на подкладке:

Иногда вторая строчка — это не дублирование. Это забота о том, что не должно развалиться.

Couture × Club: Balmain в VIP-зоне, где выключили свет

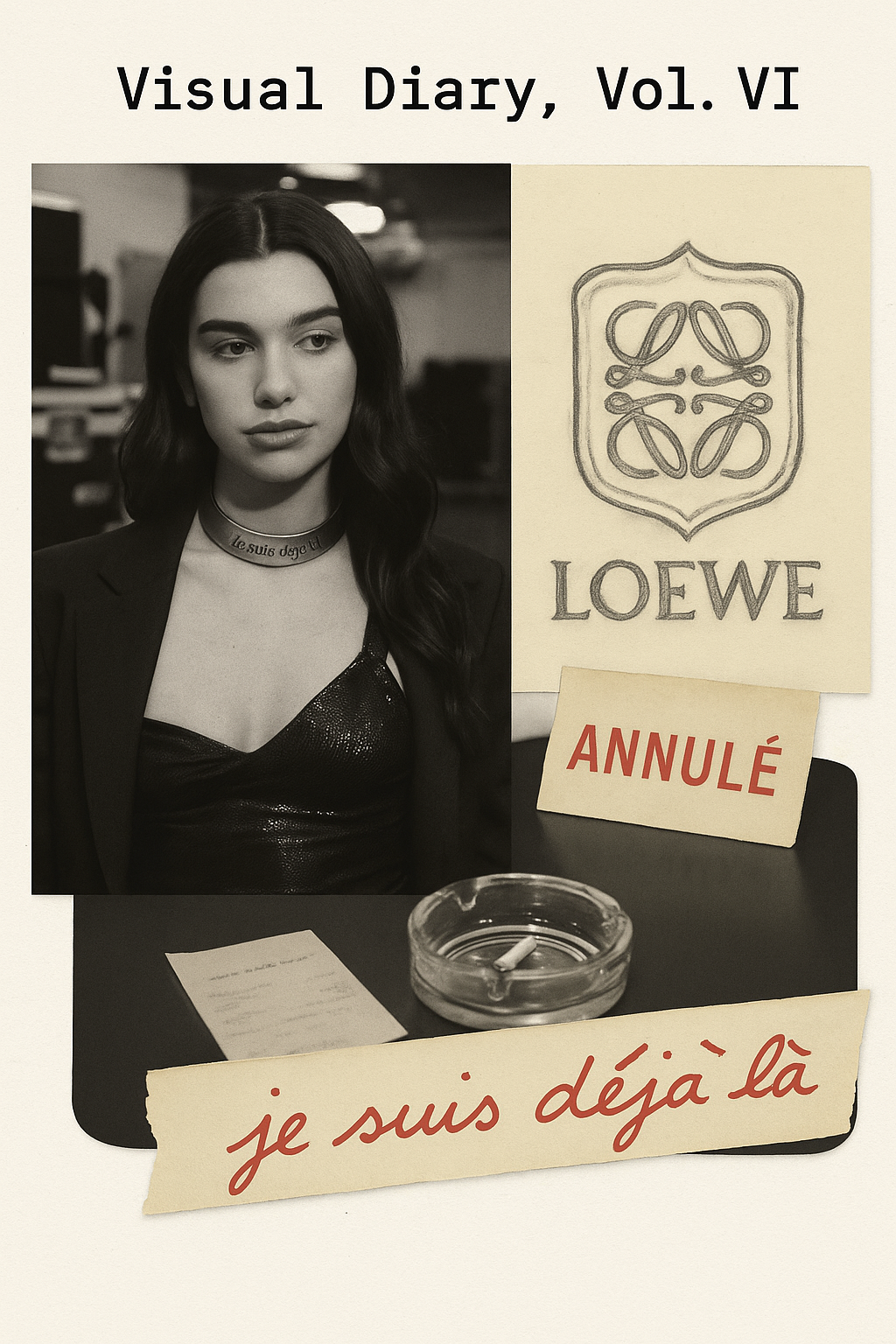

Visual Diary, Vol. VI: DUA LIPA

У неё всегда с собой два телефона. Один — для жизни, другой — для удалённой стерилизации эмоций. Никто не видел её без кода. Никто не знает, как она молчит. Она родилась в момент, когда поп-звезды перестали быть людьми. И стала идеальной. Холодной. Механически желанной. Слишком продуманной, чтобы быть девочкой. Слишком живой, чтобы быть только образом. Потому она и в нашем архиве. Как файл с трещиной. Как сигнал, который не читается с первого раза. Она не вдохновляет. Она заражает. И если ты к ней прикасаешься, даже через экран — ты уже с ней. Даже если не хочешь.

Couture × Club: Rick Owens на складе, где сгорели архивы

Линия плеча у Mugler vs. у Phoebe Philo — кто ты, когда входишь в комнату

Это было о власти, контроле и сексуальности как энергии, а не ласке.

А теперь — Phoebe Philo. Она тоже даёт силу, но иначе: у неё плечо всегда чуть сползает, чуть скользит. Оно как бы говорит: «Я занята. Я думаю. Я не для вас». Это анти-доспех. Это защита через дистанцию. Сравни два образа:Mugler 1992 — жакет, в котором ты как снаряд. Philo для Celine 2015 — пальто, в котором ты как мысль. Кто ты, когда входишь в комнату в одном? Кто ты — в другом? В первом ты действуешь. Во втором — ты наблюдаешь, как действуют другие. А всё началось с линии плеча.

Couture × Club: Comme des Garçons в лазерном тоннеле

Objets à Rituel — Le portefeuille de Coco

— У меня есть вещь, что принадлежала мадемуазель. Письмо пришло не в модный дом, не куратору, а — в винтажный магазин на Левом берегу, торгующий старинными портновскими линейками и пуговицами от военных шинелей. Владелец — седой антиквар по имени Луи, бывший ассистент одной из работниц ателье Chanel 50-х годов. Он открыл конверт спустя неделю — из уважения, не из любопытства. И внутри, помимо письма, нашёл фотографию. Чёрно-белый снимок: женщина с короткой стрижкой и острым профилем сидит на подоконнике, держит в руках прямоугольный кошелёк.

На обороте снимка — надпись:

«Pour elle, c’était un coffre. Pas pour l’argent — mais pour ce qui brûle.»

— Для неё это был сундук. Не для денег — а для того, что жжёт. Собственно предмет — Le Portefeuille de Coco — был передан Луи из частной коллекции женщины по имени Моник Беранже. Её мать, Жанетт, работала модисткой в ателье Chanel в конце 1930-х. У Жанетт был любовник — фотограф, известный в богемных кругах, чьё имя стерлось, но сохранились письма, где он называл Коко «la femme qui fume la lumière» — женщина, что курит свет.

И вот в одном из этих писем он пишет:

«Elle m’a dit : fais-moi un portefeuille qui ne parle pas. Pas de logo, pas de chaîne, rien. Juste la forme. Je le veux comme un silence que je peux ouvrir.»

— Она сказала мне: сделай мне кошелёк, который не говорит. Ни логотипа, ни цепей, ничего. Только форма. Я хочу его как тишину, которую можно открыть.Фотограф изготовил предмет по её эскизу. Не в ателье. Не по заказу. А — ночью, в маленькой мастерской на улице Клер. Кошелёк был сшит вручную: кожа, обтянутая изнутри мягким фетром. Три внутренних отсека. Кнопка без знака. Внутри был найден обрывок газеты 1932 года, губной отпечаток, засохший лепесток розы и ключ. Маленький ключ, как от шкатулки или от письма.Он не был частью коллекции Chanel.

Он был её исключением.Её тайной.

Кошелёк, который не хотел быть увиденным.

Он не продавался. Он не имел тиража. Он не был модой. Он был “conteneur d’intimité” — контейнером интимности. И когда мы держали его в руках — в библиотеке, за закрытыми ставнями, в мягкой перчатке —

казалось, что кожа его ещё хранит силуэт её пальцев. А кнопка щёлкает не в реальности, а в каком-то другом ритме, как дверца памяти.Не документ. Не архив. А след желания. Сшитый на заказ. Только не для тела —а для того, что жжёт.

Ты уже чуть другой человек

Ты взяла ручку. Не из набора. Не из собственной коробки. Не ту, к которой привыкла. Но именно она стала линией. Не преградой, а порталом. Её металл повёл тебя иначе. Она раскрыла другой жест. И теперь ты несла в себе оба почерка. Оба ритма. Обе траектории.Ты подписалась — и сместилась. Подпись визы осталась. Линия из чужого металла.

Тень от серьги на ключице

Украшение уже снято. Металл отошёл от тела. Звук щелчка остался в воздухе, но самое важное — не звук. А тень. Легчайшая впадинка под ключицей, где минуту назад лежала серьга. Она не весила ничего, но её отсутствие оказалось тяжелее. Тень — как отпечаток взгляда. Как след памяти на коже. Не визуальный, а эмоциональный. Серьга исчезла, а внимание осталось.Ты стоишь перед зеркалом. Или перед человеком. Или перед светом. И вдруг замечаешь — под ключицей осталась тень. Не от ткани. Не от шнура. От серьги, которая смотрела вместе с тобой. Которая слышала фразу. Которая качнулась, когда ты дрогнула. Украшение стало кадром. Оно запомнило голос, глаза, свет, в который ты входила. Его сняли — но оно осталось. Не в шкатулке. А здесь — в теле. В складке, в памяти, в ощущении, что кто-то смотрел.Серьга — это всегда про внимание. Не твоё. Чужое. Её надевают туда, где бьётся голос. Где шея соединяется с дыханием. Где можно услышать не слова — а паузу между ними. Ты идёшь — и она качается. И кто-то смотрит. Или не смотрит. И ты понимаешь: это украшение ведёт диалог за тебя. Оно держит внимание, когда ты молчишь. Оно мерцает в темноте, когда тебе нужно уйти первой. Оно говорит «заметь», когда ты решила промолчать.Но потом ты снимаешь её. Не как аксессуар. А как акт. Иногда — чтобы завершить. Иногда — чтобы остаться без защиты. Иногда — чтобы увидеть, что останется после. И вот остаётся — тень. След. Почти невидимая вмятинка на коже, которую видит только тот, кто был близко. И именно эта тень становится настоящим украшением. Не металл. Не камень. А след, который сохранился, потому что кто-то был рядом.

Иногда ты находишь тень серьги утром. В зеркале. И вспоминаешь, что её надела не ты. А кто-то другой. Мама? Подруга? Женщина в фильме? Или ты сама — но другая? Серьги, как и память, — передаются по взгляду. Их надевают не для сцены. А для света. Для разговора, который требует паузы. Для встречи, в которой важна деталь. Для жеста, в котором спрятано «да».Серьга у ключицы — это не украшение. Это диалоговая сцена. Ты надеваешь её, чтобы быть услышанной телом. Не голосом. Не текстом. А изгибом, отблеском, присутствием. И когда ты снимаешь её, тело продолжает говорить. Потому что украшение — ушло. А взгляд — остался. Потому что голос — прошёл. А след — зафиксирован. Потому что внимание — это то, что оставляет форму.Эта тень — как голосовое сообщение, которое не было отправлено. Как кадр, который вырезали из фильма, но он всё ещё живёт у тебя в голове. Ты можешь приложить палец к коже — и почувствовать, что она помнит. Как будто серьга согревалась твоим телом. И передала тебе что-то. Или забрала. Или сохранила в себе — и теперь ты знаешь: ты была в моменте, где кто-то видел.Это даже не про моду. Это про точку контакта. Про ту часть тела, где эмоция превращается в физику. Где внимание превращается в металл. Где жест превращается в форму. Ключица — это анатомия фразы, которую ты не произнесла. И серьга там — как запятая. Как акцент. Как знак.Ты идёшь по улице, и ветер касается этой тени. Ты разговариваешь — и кто-то смотрит туда. Ты смотришь в зеркало — и вдруг вспоминаешь момент, когда тебе сказали что-то важное. Серьга уже снята. Но ты знаешь: она слушала. И теперь она — в тебе. Как память. Как деталь. Как код.

Visual Diary, Vol. VII Lana Del Rey

Кровь на подоле шёлкового платья

От пореза бумаги. От иглы портной. От поцелуя в спешке. Эта кровь — как запятая в предложении, которое изменило всё. Её не видно, но ткань помнит.

Она не кричит, не мажет, не оставляет пятна. Она просто есть. Как тень от ресницы на скуле. Как запятая, случайно попавшая в письмо, но оказавшаяся поворотом в судьбе. Капля, впитавшаяся между волокон. Цвет не алый — скорее винный, как оттенок губ после долгого вечера. Не видно — но знает. Подол шёлка касается колена, и в этом касании хранится память удара — ножницы соскользнули по ткани, и кончик лезвия нашёл палец. Это была портниха — или ты. Ткань дёрнулась, но не порвалась. Только приняла эту микросцену — вшитую в подгиб, где ничего не видно, кроме линии, которая держит всё платье.Твоя рука тогда держала чашку. Или письмо. Или задвигала ящик с письмом. Бумага была плотной, с бархатной фактурой, и край — как лезвие. Порезался палец, но не больно — тепло, быстро, почти как поцелуй. Ты прикоснулась к платью, чтобы отряхнуть каплю — или просто двигалась — и след остался. Он был чуть темнее основного цвета. Почти неотличим. Но именно он стал центром тяжести, вокруг которого теперь вращается воспоминание.Была ли это встреча? Расставание? День, когда ты не знала, что идёшь на сцену? Платье висело на двери. Оно двигалось, как пар, как дым, как утренний свет в комнате, где пыль танцует в просвете. Шёлк был с оттенком персика, молочной кости, табачного облака — цвет не имел названия, потому что его вызывала только кожа. Он звучал. Его нельзя было описать — только надеть. Или запомнить, как осадок от чужого взгляда.И ты выбрала его. Потому что утро было вязким. Потому что платье дышало. Потому что оно могло превратить тело в движение. Но теперь оно помнит. Не громко. Не драматично. Просто точечно. Там, где ткань соприкоснулась с запястьем, осталось тепло. Там, где оно дотронулось до плеча, осталась мысль. Там, где подол встретился с кровью, осталась сцена.Она — не трагедия. Она — знак. След, который держит ткань в настоящем времени.На эту ткань кто-то смотрел. Кто-то гладил её пальцами, не касаясь. Кто-то на мгновение представил: в этом платье можно молчать целый вечер и говорить всё. В нём можно быть лёгкой, как фраза, или тяжёлой, как вечер. Его вес — как прикосновение воды к ключице. Его звук — как трещина льда под каблуком. Его ритм — как вдох между словами.И эта кровь — не исключение. Она — включённость. Как будто платье сказало: я тоже участвую. Я не просто одежда — я принимаю эмоцию.И теперь каждый раз, когда ты надеваешь его, подол ложится на кожу чуть иначе. Он знает, куда лечь. Он выбирает изгиб, совпадает с линией бедра, запоминает ритм походки. Он слышал музыку в ванной. Он впитывал аромат духов. Он был свидетелем твоего взгляда в зеркало, когда ты ещё не знала, что за дверью будет новая сцена.Кровь — как ток. Как электрическая искра в системе текстиля. Она разбудила платье. Оно стало архивом. Не музейным — а живым. Ткань теперь слышит.Платье висит в шкафу, но оно всё ещё участвует. Иногда — ты слышишь, как оно шуршит, когда открывается дверь. Иногда — оно выбирает день, когда должно быть надето. Оно само вспоминает, что сегодня важно. Что сегодня — вечер, где кто-то скажет главное. Или просто взглянет, и ты поймёшь.В подоле живёт диалог. Между телом и тканью. Между пальцем и памятью. Между моментом и его эхом.Ты стоишь у зеркала, застёгиваешь пуговицу, поднимаешь волосы. И вдруг — касаешься этого места. Где была кровь. Не чтобы стереть — чтобы вспомнить, что это платье уже знает, как быть. Оно не спрашивает. Оно идёт.Потому что кровь — это не пятно. Это запись. Как подпись на внутренней стороне. Как имя, написанное без чернил.Шёлк её держит.

И ты — уже тоже.

Visual Diary, Vol. X — Jane Birkin

Шелковая хрупкость, запах табака, хруст французских рассветов

Её имя — мягкий шёпот теплого утра, прозвучавший в старом Париже. Аромат сигарет и чая, вечером — водочных всплесков, перемежённых мраморно-женственным винтажным парфюмом. Jane Birkin — не просто лицо, а палимпсест множества образов: хрупкая корзина под мышкой, кожаная куртка с гравюрой, шёлковый платок с птицами, который летит за тобой в ветру.Она — как дверца шкафчика в пабе, немного приоткрытая. Изнутри вырывается смех, история, запах виски и старой кожи. Каждый её жест — стук ложки о стакан, мелькание утреннего света на ключице, звук затворённой молнии на джинсах Hermès.В ней никогда не было спешки, как будто каждое её движение происходило на полшага медленнее ритма мира. Это не лень — это влюблённость в секунду.Джейн пахла сырым деревом, сигаретной бумагой, дублёнкой, которую однажды забыла на съёмочной площадке, и возвращалась за ней не из-за холода, а из-за того, что в кармане осталась записка. У неё был голос, как после бессонной ночи, — не осипший, а припылённый. Как старый плед, пахнущий лавандой и радио.

Она никогда не шла — она звучала. Каблук на асфальте, браслет по кости, зиппер по металлу. Любой её выход — даже на почту за марками — был визуальной поэмой. Потому что у неё не было нарядов. Были — сцены. Джейн не одевалась, она вспоминала. Надевала джинсы как память, рубашку как прошлое письмо, кашемировый шарф как прикосновение, которое не повторилось.Она не была элегантной в смысле салонной красоты. Но если бы красота пахла дождём на горячем бетоне, простынёй после двух тел и сладкой горечью мёда, — это была бы она. Её лицо никогда не скрывало времени. Оно собирало его. Морщинки у глаз — как завитки рукописного письма, брови — мягкие, как тени от веток. Всё в ней жило — от первой любви до последней строки.

Джейн не смотрела в зеркало. Она его слышала. И поэтому её красота никогда не была озадаченной. Её отражение жило отдельно, как призрак, как сквозняк в комнате, как кадр из французского фильма, забытого на полке видеопроката. Она жила в отражениях — витрины, бокалы, пыльные линзы фотоаппаратов.

Она была той, кого случайный мужчина в кафе запоминал на всю жизнь, и не потому что она хотела быть запомненной. А потому что в ней была неприкасаемая теплота. Не страсть. А след от страсти. Лёгкий дым на пальто. Её манера заправлять волосы за ухо — не акт, а ритуал. Как будто с этим жестом уходила эпоха.

И даже когда она просто сидела, всё вокруг неё выравнивалось. Чашка — точно по центру. Свет — в уголке ресницы. Вино — на грани пролития. Как будто Бог на секунду положил линейку на мир. В её комнате всегда стоял запах табака, полироли и старых духов. Иногда ещё что-то миндальное, как печенье, оставшееся со вчерашнего вечера, и его запах остался в воздухе дольше, чем сам вечер.Её руки были тонкие, но никогда не беспомощные. Они знали, как держать микрофон, как разрывать упаковку от плёнки, как застёгивать манжету на мужской рубашке. Они умели оставить след на лице мужчины — не ногтем, а прикосновением, которое запоминалось, как ритм. Не боль, не страсть — форма.Она курила, как будто это был инструмент, а не зависимость. Дым из её губ никогда не был актом разрушения. Это было дыхание образа. Как кадр из «Блондинки с печальными глазами», снятый в ч/б на плёнку, где всё обрушено, но всё красиво. Даже падение. Даже шепот.Джейн Биркин — это женщина, которая могла бы забыть день рождения, но точно помнила, какие сигареты курил человек, который однажды взял её за руку в 4:26 утра. Она — карта прикосновений. В ней жила сдержанность, но не холод. Умение ничего не говорить, но сказать всем телом. Умение исчезать так, чтобы никто не обиделся, но все почувствовали пустоту.Она одевалась не в тренды, а в температуру. Её плащ — не сезон, а состояние. Её волосы — не укладка, а направление ветра. Её голос — погода. Она разговаривала как будто между словами: чуть приглушённо, чуть рассеянно, как будто слушала свой голос издалека. Но каждое слово — будто поставлено режиссёром с французским акцентом.Она была той женщиной, которую всегда хочется догнать, но не догоняешь. Не потому что она бежит. А потому что идёт вглубь. Во внутрь себя, вглубь времени, туда, где запах хлеба, влажной бумаги, где письма в ящиках, где шрамы от любви, оставленные не на теле, а на рубашке.У неё не было позы. Была пауза. Между вдохом и выдохом, между заходом в комнату и взглядом в сторону. Джейн заставляла помнить. Словно деталь, которую не замечаешь сразу, но потом по ней вспоминаешь всю вещь. Словно одна буква, которая изменила смысл всего письма. Словно тембр, который остался в комнате, когда человек уже ушёл.В ней была спокойная зыбь настоящего. Она была тенью, в которую хочется войти. Светом, который не режет глаз. Женщиной, которую слышишь, даже если никогда с ней не говорил. В ней жила осень — не как конец, а как зрелость. В ней жила жизнь — как антикварная лавка: с трещинами, запахом времени, тканями, которые шуршат, как прошедшие годы.

Couture × Club: Versace под вспышкой полиции

Le choc Carla — хроника одного падения без падения

Иногда я думаю, что роскошь нового века — это право сорваться и остаться живой после. Право быть женщиной не только в рекламном кадре, но и в плохом свете утренней правды. Право, которого нас всю жизнь лишали — и за которое мы платим кожей. И если называть вещи своими именами, то худшее в позоре — не сам поступок, а то, что общество выталкивает тебя из человеческого, делая тебя уроком. Урок «как не надо». Схема наказания проста: забери у человека его сложность — и тебе станет легче судить. В каком месте этот шок превращается из личного в культурный? Там, где мы перестаём обсуждать, «что она сделала», и начинаем вслух признавать, «что мы все чувствуем». Неудобство — потому что чужая эмоция залезла на наш стол. Страх — потому что если позволительно ей, то, может быть, позволительно и нам. Зависть — потому что у неё хватило дерзости сделать то, что мы ежедневно проглатываем. И сострадание — потому что в глубине мы понимаем: быть идеальной — это тоже ад, просто глянцевый.Справедливости ради номер два: этот шок не отменяет ничего. Ни возможной вины, ни возможной невиновности других. Он лишь подсвечивает сцену, где женщина снова платит за мужскую биографию. Этот древний налог: «держи удар красиво». И именно в такие моменты хочется сжечь древность. Оставить только человека — с его правом дрожать, хлопать дверьми, ошибаться, потом извиняться, потом снова жить. А что же дальше? С общественными шоками всегда одинаково: три дня карусели, две недели колонок мнений, месяц мемов. Потом пыль садится, и в чьей-то жизни остаётся новая складка. Она маленькая, как от пальца на бумаге, но с ней всё читается иначе. Карла проснётся, заварит кофе, поднимет волосы в хвост, наденет свитер. Тишина начнёт возвращать ей её тело. Возможно, кто-то скажет: «всё, скандал утих». Но каждый раз, беря в руки сумку, она будет помнить, как это — когда руки живут быстрее лица. Я смотрю на это и задаю себе наш главный вопрос: когда именно нас обучили не иметь права на необработанное чувство? В каком месте взросления мы подписали тот самый невидимый контракт «держаться»? И можно ли его расторгнуть — без пресс-релиза, без адвокатов, одной фразой: «я живая»? Наверное, ровно для этого нам и даны такие чужие эпизоды. Чтобы возвращать себе собственные. Чтобы пересматривать договоры с собой: где я притворяюсь картинкой, где я давлю тело роли, где страх позора управляет мной, как невидимый продюсер. Чтобы решиться на маленькие, тихие жесты правды, пока не понадобятся большие, шумные. И ещё — чтобы мягче смотреть друг на друга. Не как на коллекцию ошибок и титулов, а как на людей, у которых внутри свои золотые башни и свои пустые комнаты. Иногда — свет. Иногда — пыль. Иногда — крик. И очень часто — огромное желание остаться целой.

В конце концов у любой истории есть последний кадр. Я выбираю такой. Поздний вечер. Дом дышит. Шторы шепчут. На спинке стула — платье, которое видели все. На столе — чашка с отпечатком помады. Рука касается ткани — не для камеры, для себя. И там, в этом касании, в этом крошечном «я есть», — больше роскоши, чем в любом официальном портрете. Мы живём в эпоху, где нам всё чаще придётся выбирать между глянцем и правдой. И каждый публичный «срыв» честной женщины — это не конец света, а трещина в бетонной стене ожиданий. Сквозь такие трещины обычно выходит воздух. А где есть воздух — там есть шанс снова дышать.

Сокровища в её крови:

Струна гитары, разорванная на репетиции и всё ещё вибрирующая её голосом. Осколок зеркала из подиумной гримёрки с пудрой и помадой на гранях. Ключ от Елисейского дворца, хранящий отпечатки её рук и запах старого мрамора.

Веер, раскрытый без приглашения

Веер, раскрытый без приглашения — это как слово, которое вырвалось из-под языка в момент, когда воздух ещё держал молчание. Он вспыхивает между пальцами не из жары, а из глубинной дрожи, как будто ткань не выдерживает внутреннего давления. Жест, опережающий сознание. Плечо чуть напряжено, запястье выгнуто, хрупкость движется по дуге — и внезапно всё открыто. Лепестки веера, как веки, разомкнулись. Пространство становится разделённым: до — и после, внутрь — и в сторону.Этот жест как след. Он принадлежит моменту, в котором сердце владелицы сжалось и отпрянуло. Он — как отпечаток тревоги, замаскированный под изящество. Он не подчиняется фламенко, он не украшение на балу, он не деталь туалета. Он — выдох, сделанный не туда. Веер вспыхивает, как испуг, но ведёт себя как искусство. Он делает вид, что украшает, но сам — как крик, перешедший в орнамент. Шарнир говорит голосом, которого никто не ожидал услышать.Иногда он пахнет ландышем. Иногда старым театром. Иногда — запекшейся косметичкой, где румяна впитали чужие глаза. Он хлопает, как закулисный реквизит, но в нём — реплика, которая должна была быть стёрта. Веер — не часть костюма, он часть внутреннего события. Он вспыхивает в руках той, кто пытается удержать лицо. Кто знает, как вести себя в свете. Кто привыкла выдерживать паузу, а тут — пальцы сорвались с текста.Ткань его может быть чёрной, как взгляд. Или бледной, как недосказанность. Его рисунок может быть орнаментальным, как архитектура Валенсии, или хрупким, как кружево надписи на письме, оставленном в шкатулке. Он раскрывается в сторону — а звучит вовнутрь. Он обращён к воздуху, но касается внутреннего жара. Он никогда не случайный, даже когда им машут. Особенно — когда им машут. Потому что движение выдано не для прохлады, а чтобы отвлечь, спрятать, перевести внимание — или выдать тревогу без слов.Есть люди, у которых в руках веер — как оружие. Его резкий щелчок — как щелчок защёлки на сумке, как удар каблука, как шорох шёлка. Он обрывает. Он прерывает. Он говорит: ты здесь — на сцене. И даже если ты не играешь, тебя уже смотрят. Веер в таких руках становится частью хореографии. Он вспарывает воздух, рисует траектории. Он работает в темпе тела. Он подчёркивает, куда направлен глаз. Он завершает фразу, которая была произнесена жестом.

Но когда он раскрыт без приглашения, без сцены, без запроса, он превращается в выброс памяти. Это как дневник, который открылся на странице, где кто-то описывал исповедь. Как касание к шее в отсутствие кулона. Как слово, которое прозвучало во сне и вышло в утро. Этот веер не о моде. Он о внезапности. О телесной дрожи, спрятанной в гравюре. О моменте, который случился не по плану, но по правде.

Такой веер помнит: он лежал на мраморе, пока она говорила про предательство. Он висел на запястье в день, когда солнце зашло, а окна не открылись. Он был забыт в театре, где никто не аплодировал. В нём запечатлено лицо, которое отворачивалось. Он знает, как пахнет страх. Он знает, как звучит стыд. Он знает, как выглядит молчание, когда на него падает свет.И каждый раз, когда он раскрывается — он говорит. Он шепчет историю через шёлк. Он трепещет, как вуаль между сценой и зрителем. Он не отталкивает воздух, он его переосмысляет. Он заставляет комнату дышать иначе. И в этом — его опасность. Потому что он создаёт напряжение. Он создаёт пространство. Он придаёт форме значение. Он режет воздух, как катана, но не оставляет раны — он оставляет тень. Он не задевает кожу — он врезается в внимание.Ты можешь закрыть его, спрятать в сумочку, спрятать в ящик, забыть на подоконнике. Но в памяти он раскрыт. В моменте, где твоя ладонь чуть дрожала, где взгляд кого-то коснулся, где разговор сместился, где ты почувствовала жар — не от солнца, а от близости — он расправил лепестки. Он сказал за тебя. Он раскрыл сцену.И даже сейчас, когда его ткань сложена, когда шпильки прижаты, когда его изгиб напоминает безмолвную раковину — внутри он хранит это движение. Этот жест, который не должен был произойти. Который случился как реплика. Как сцена без сценария. Как красота, которая отказывается подчиняться. Веер, раскрытый без приглашения — как сердце, показанное на полсекунды слишком рано. И этого оказалось достаточно, чтобы запомнить навсегда.

Удар мела” / La Traînée Blanche

032c × Hermès.

Потерянные голоса гардероба

Она висит. В тени, между пыльной ширмой и стопкой коробок, как актриса, не дождавшаяся репетиции. Пальто с ярлыком. Покупка, в которой было будущее, но не случилось сцены. Ткань не помнит тела, только замысел. Как будто шов вшит для движения, которого не было. Как будто в каждом сгибе — воздух примерочной, а не воздух жизни.Вещи, не получившие выхода, хранят в себе голос. Он запечатан в молнии, в изгибе плеча, в выточке. Он не звучит, но вибрирует. Ты подходишь — и ткань не шелохнётся. Она не ждёт тебя. Она ждёт ту, ради которой была сшита.Каждый гардероб — это черновик спектакля. Тысячи решений, реплик, жестов, которые не сыграли. И пальто из 2004-го, которое так и осталось в пластиковом чехле — это архив несбывшегося. Оно куплено в момент, когда всё было на грани. Когда перемены были возможны. Когда женщина поверила в новую роль, и выбрала к ней форму. Но не надела. Или надела — но вернулась домой слишком быстро.Платье, которое не успело впитать запах кожи. Рубашка, которой не коснулась соль ладони. Пиджак, у которого ещё не разошлись локти. Это не просто вещи. Это абортированные сцены. Их не выбросили. Их не пережили. Их просто обошли.И теперь они лежат в глубине шкафа, как письма, не отправленные, потому что адресат стал другим.Ты достаёшь рубашку — и ловишь холод. Она не знает температуры тела. Её не гладила боль. Она — вечно утро, вечно до события. И ты понимаешь: эта вещь не отпущена. Она не прожита. Она — как бывший любовник, с которым всё осталось в замысле.Он — где-то, но уже не в тебе. А ткань — всё ещё рядом.Иногда ты надеваешь такую вещь. И день ломается. Внутри всё идёт не так. Потому что ты вступаешь в чужой маршрут, в сценарий, который не был твой. Это не ты выбрала одежду. Это одежда зовёт тебя туда, где её ждали. В момент, которого нет.Тогда пуговица давит. Шов натирает. Плечо не совпадает с походкой.Есть люди, которые покупают сцену. Но не входят в неё. И у них гардероб — музей неслучившегося. На полке — коробка с босоножками для вечера, который не наступил. На вешалке — костюм для роли, которую отменили. А в кармане — визитка, на которой выцвели чернила, потому что её никто не достал.Это не коллекционирование. Это форма блокировки. Хранить себя, которой не стали. Через ткань. Через этикетку. Через запах новой вещи, который никогда не сменился на твой.Но самая тяжёлая — вещь, которую купили с надеждой. С верой в новое тело, в новый голос, в возвращение к себе.Ты её носишь в голове годами. И однажды находишь в чехле, уже с выцветшими швами. И всё ещё не надеваешь. Потому что боишься — она скажет тебе: «Ты не стала той, ради которой я была выбрана». И ты снова вешаешь её обратно. Как бы заключая вещь в бессрочный договор: ждать ту, которая так и не пришла.Это архив без голоса. Но с формой. И ты знаешь — если на минуту остаться одна в комнате с этими вещами, они начнут говорить. О том, кем ты могла быть. О том, кем ты хотела быть. О том, сколько раз ты подходила к краю, но отступала.Вещи — свидетели. Они видят тебя в замысле. И потому всегда чуть дальше.Носишь ты — а думаешь: носила бы другая.Иногда такие вещи исчезают. Без следа. Будто сцена наконец закрыта. Будто архив сам себя разрушил. Ты ищешь пальто — а его нет. И ты не помнишь, отдала ли ты его. Или оно ушло само.Потому что есть одежда, у которой — своя воля. Если ты не воплощаешь её голос, она уходит.Ты открываешь шкаф. Там пусто. И только один чехол. В нём — ничего. Но ты точно помнишь: когда-то там было пальто.

Пальто, которое ты купила в декабре, с мыслями о новой роли.Пальто, которое хранило твой первый замысел.Пальто, которое ждало тебя — но ты не пришла.Ты закрываешь шкаф.И теперь — оно говорит в тебе.Ты стала той вещью, которая не была надета.

Le Temps du Vêtement

Одежда не лежит в шкафу. Она движется внутри времени.

Что она существует, пока висит, или пока надета.Что её жизнь — это фрагмент действия: показ, прогулка, сцена, фото.Но на самом деле одежда — это протяжённость.У каждого предмета есть внутреннее время.

Время, которое не совпадает с часами.

Есть пальто, которое не живёт в моменте. Оно всегда запаздывает.Ты надеваешь его — и только к вечеру оно становится твоим.Сначала оно молчит, сопротивляется, смотрит на тебя изнутри.Есть платья, которые опережают. Ты надеваешь — и чувствуешь, как они уже знают, куда ты пойдёшь.Есть вещи, которые носятся через страх. Через память. Через стыд.Они запоминают не тело — а жест.Рука, засунутая в карман слишком глубоко. Воротник, закрывающий половину лица.Пальцы, торопливо застёгивающие пуговицы.Это не поза.Это хореография чувства, запечатлённая в материи.Когда ты достаёшь старую рубашку и вдруг — дрожишь.Не от ткани. А от жеста, который она помнит.Couture — это не про конструкцию. Это про время, вписанное в форму.В ателье говорят: “Ткань ложится.”Но на самом деле — ткань ждёт.Ждёт, пока ты будешь готов носить её, не как украшение, а как расписание своих внутренних колебаний.В этом и заключается сила настоящей одежды.Она не служит.Она ждёт совпадения.Она может висеть годами. Она может быть забыта.Но в момент, когда ты снова её надеваешь —она возвращает тебе не стиль,а время, в котором ты был собой.И это, возможно, единственное настоящее свойство роскоши.Не цена. Не имя. Не покрой.А способность удерживать тебя —там, где ты уже ушёл.Одежда как форма внутреннего времени.Ведь если бы она просто носилась,она бы не хранилась.

Эта нить — как родимое пятно, оставленное в теле формы. Она не влияет на носку. Она не нарушает симметрию. Но она существует, и её присутствие меняет геометрию всего изделия. Потому что больше это не просто подкладка. Это манифест внутреннего несогласия с чистотой.В couture слишком часто ждут идеала: чтобы всё совпадало, чтобы швы смотрелись как лазер, чтобы внутренняя часть молчала. Но в великих изделиях — подкладка всегда звучит. Чёрная нить в белом шве — это звук. Это нет внутри общего да. Это как внутренний голос мастера, который не стал спорить, не стал утверждать, не вышел на подиум, но оставил тебе метку: “Ты не один в этой ткани.”Возможно, эта нить — личная боль. Возможно — протест. Возможно — просто дыхание в момент усталости. Но теперь она в изделии. И значит — в истории.Каждый раз, когда этот пиджак надевается, он несёт с собой эту тень. Эту разницу. Это несовпадение как идентичность. Эта нить не идёт до конца. Она заканчивается, возвращается к белому. Но ты уже знаешь, что она была. И этого достаточно, чтобы всё стало другим.Microcode — это не про декор. Это про знаки внутри структуры.Они не объясняются. Они чувствуются.Они не работают — они живут в теле формы.

Léa, tu étais lumière.

Надпись была почти стёрта, но читалась:

“Léa, tu étais lumière.”

Сначала подумали, что это фраза для манекенщицы — посвящение модели. Но позже выяснилось: жакет не был показан на подиуме. Он был сделан в единственном экземпляре — на заказ для клиентки из Лиона. Имя — Леа. Жена промышленника, пережившая оккупацию. Она заказала этот костюм на осень. Это был подарок самой себе. После развода.

Почему подпись там?

Скорее всего, её сделал один из мастеров ателье. Такой жест — не уникален. В середине XX века портные иногда оставляли личные пометки в изделиях, особенно если шили их долго и с переживаниями.Это не этикетка. Не логотип. Не знак бренда.Это интимная метка. Тихое присутствие того, кто создавал.

Что это даёт нам сейчас?

• Во-первых, новый архивный протокол: теперь в Dior при реставрации внутренних швов каждый кусок ткани просвечивают на свет — ищут письменные следы.

• Во-вторых, это даёт повод изучать моду не только как объект, но как носитель эмоций между людьми, которых мы больше не знаем.

И главное: Жакет 1957 года с этой подписью больше не выставляется на манекене.

Теперь он лежит в стеклянной капсуле, разрезанный с одной стороны — чтобы было видно: иногда внутри — больше, чем снаружи.