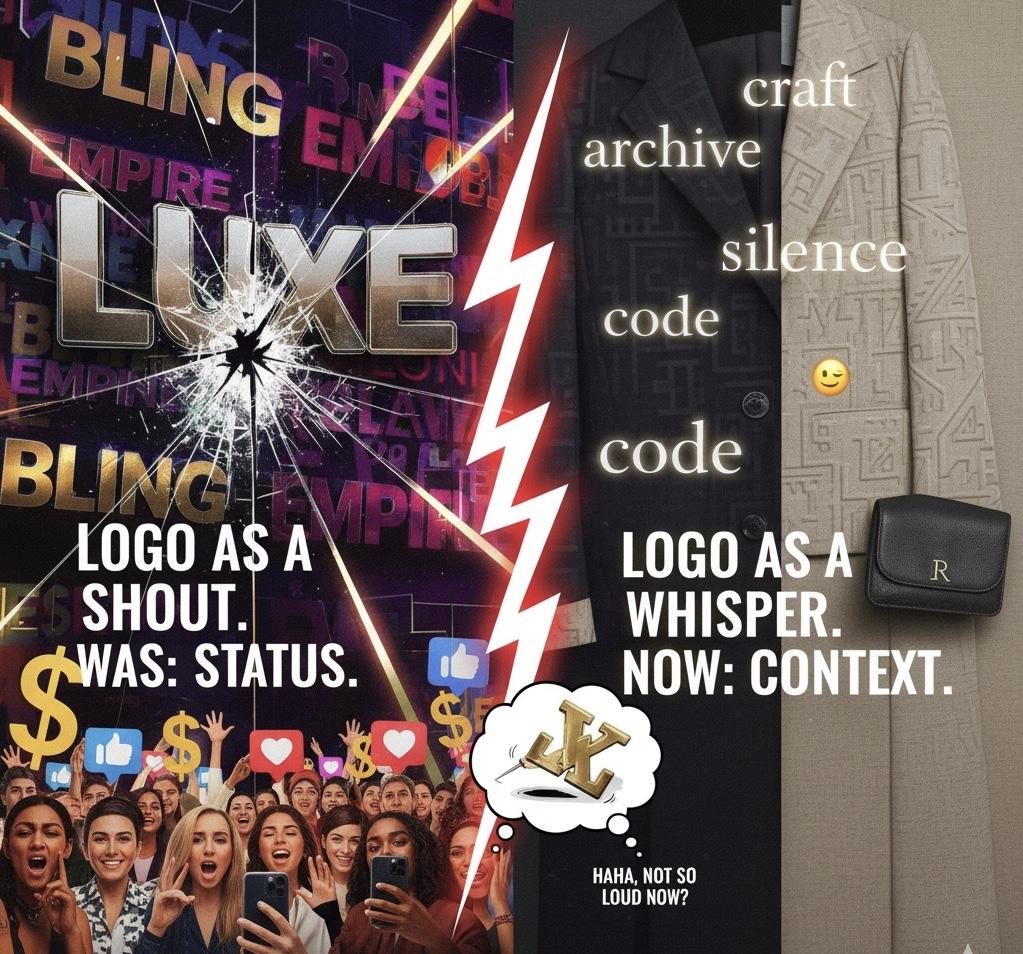

Кто клиенты? Те, у кого встреча с собой стоит в календаре выше встреч с людьми. Молодые мамы, маркет-директора, фриланс-художницы, студентки, которые учатся держать спину деликатно. Люди, уставшие от крика. Их эстетика — «дорогое молчание»: без лозунгов, без сияния ради сияния. Ирония в том, что добиться такого молчания сложно: оно требует выверенной ткани, аккуратной сборки и — да — правильного пространства. Alo строит эти пространства: студии, небольшие клубные wellness-точки, светлые интерьеры. Это не «сервисы», это фабрика смысла. На занятии ты покупаешь не только урок — ты покупаешь доказательство, что «из этого мира». Итальянская сумка превращает доказательство в печать. Сравнение с Lululemon на этой стадии уже не про выкройку, а про нерв. Lululemon монетизировал дисциплину: «мы — община, которая держит планку». Alo монетизирует паузу: «мы — община, которая держит тишину». Кажется, мелочь — пока не вспомнишь, как работает город. В паузе решается больше, чем в крике. Поэтому и логично, что именно Alo оказался в объективе тех, кто делает кадры между событиями: кофе на углу, утренний рынок, короткая дорога в студию. Это и есть их маркетинг: жизнь без прожектора, но в хорошем свете. Слабые места ясны. Любой «переход в люкс» — это экзамен на подлинность происхождения и дисциплину сервиса. Покупатель 2025-го хочет не громких слов, а доказательств: как носится край, где чинят, что с перепродажей. Если аксессуары встроят в ту же повторяемость, что и трикотаж, у линии есть шанс. Если останутся «красивой независимой мечтой», разобьются о реальность, где клиент сравнит шов с теми, у кого он точится десятилетиями. Но именно здесь интересно: wellness как новая роскошь — не про сияние, а про процедуру. Порядок как эстетика. Есть ещё один риск — «мягкое мы» способно стать «скучным мы», если перестать подбрасывать смысл. Сумки — один смысл. Кашемир — второй. Небольшие капсулы «atelier» — третий. Но главный смысл всегда один: вещь должна вести себя лучше тебя. Сдерживать форму, держать цвет, не ломать день. Тогда логотип на поясе — просто знак, а узнают — по линии. Почему Alo «вдруг» стал таким популярным? Потому что проговорил вслух то, что мы думали шёпотом: нам нужна форма, которая не требует энергии. Мы готовы платить за экономию сил. За эстетический компресс, который собирает лицо без мейкапа. И за предсказуемость кадра: выйдешь — и всё на месте. Это и есть премия к цене — не только материальная, но нервная. Финальный абзац — без пафоса, по-деловому. Alo — LA-лаборатория тихого статуса. Стартовал с практики, вырастил образ жизни, теперь заявляет «малый люкс» через кожу. Если выдержит ремесло и сервис — закрепится у тех, кто устал от громких историй, но не готов платить за пустоту. Если нет — останется в красивой нише повседневного комфорта и будет честно продавать вторники утра. И это, кстати, достойная роль. Но рынок сегодня любит тех, кто превращает ткань в дисциплину. У Alo это получается: будто у бренда тоже есть внутренний стилист, который не спит и шепчет вовремя — «гладкая поверхность, ровная спина, тень там, где надо».

Дата: 18 октября 2025

Ким на обложке BoF 500: когда влияние становится инфраструктурой»

Индекс BoF 500 ежегодно показывает не «кто громче», а у кого влияние превратилось в рабочую систему: команды, партнёры, каналы, повторяемость успехов. Поэтому то, что на превью нового выпуска — Ким Кардашьян с подписью о NikeSkims, читается не как очередной эффектный кадр, а как выстрел по главной проблеме индустрии: брендам снова нужен рост, а источники роста всё чаще приходят из стыка спорта, тела и платформенной экономики. В этом уравнении Кардашьян удобна не как селебрити, а как архитектор: она построила механизмы монетизации внимания так, чтобы их можно было подключать к разным рынкам — от shapewear до beauty и спортивных коллабораций. NikeSkims — знак, что система выдерживает масштабирование, а мода признаёт: «звёздность» перестала быть украшением и стала операционным ресурсом.

Почему это важно именно сейчас. Премиальный сегмент тормозит, маркетинг дорожает, алгоритмы социальных сетей капризны; в портфелях конгломератов резко выросла зависимость от сверхприбыльных капсул и «вирусных» аксессуаров. На этом фоне коллаборации, где обе стороны приносят не только логотип, но и аудиторию с отлаженной привычкой покупать, становятся не эпизодом, а стратегией стабильности. NikeSkims — пример симбиоза: Nike получает доступ к аудитории женского комфорта и телесной позитивности, которую Skims уже научил без стеснения вкладываться в базовый гардероб; Skims получает вход в огромную инфраструктуру спорта — дистрибуция, амбассадоры, календарь событий от марафонов до Олимпиад. Это не «модно» — это рационально.

BoF 500 как индикатор перемен фиксирует шире, чем одну сделку. Он поднимает наверх тех, кто превратил слабые сигналы последних лет в норму. Технологические СЕО, руководители маркетплейсов, дизайнеры с активной медиа-повесткой, предпринимательницы, которые строят бренды вокруг повседневного тела, а не вокруг «вечера»: весь этот контур и есть новая карта власти. Классические дома учатся у них дисциплине воронок и скорости тестирования гипотез; молодые игроки учатся у домов долговечности, ремеслу и работе с продуктом, который переживёт тренд. В этом смысле BoF 500 — не рейтинг симпатий, а карта устойчивости: кто умеет превращать внимание в выручку и обратно — без перегрева.

С кейсом NikeSkims видно, как меняется сама роль «лица бренда». Старый мир держался на рекламных образах; новый мир — на операционных связках. Лицо не закрывает продукт — оно его организует. В коллаборации со спорт-гигантом важны не только модели и палитры, а расписание сторителлинга: презентации, выход в магазины, drop-календарь, синхронизация с пиками спортивного сезона, параллельные сюжеты в соцсетях и у атлетов. Это «скучная» работа, которую на обложках не видно, но именно она отличает разовый хайп от долгой кривой дохода. И именно её BoF сегодня награждает видимостью.

Есть и культурная часть. Индустрия пережила спор о том, «прилично» ли делать модной темой корректирующее бельё. Ответ дан практикой: телесный комфорт перестал быть backstage-темой и стал частью публичной эстетики. Женская аудитория научилась голосовать кошельком за вещи, которые улучшают самочувствие каждый день, а не только «сцену» по особому поводу. Когда этот голос встречается со спортом, рождается язык прагматичной женственности: минимум лишних слов, максимум пользы, которая красиво сидит. Это язык, который понимает и Gen Z, и молодые взрослые с детскими календарями, и новая корпоративная культура, где границы между офисом, залом и улицей давно размыты.

Что это значит для больших домов. Во-первых, что количественная медиа-популярность снова отделяется от реальной силы. Сила — это умение подключать инфраструктуры. Тот, кто умеет сшивать модный продукт со спортом, косметикой, стримингом, играми, получает преимущество в стоимости привлечения клиента и в частоте покупок. Во-вторых, что «красота» как аргумент проигрывает «привычке»; красивая вещь должна быть встроена в ритм жизни, иначе она становится костюмом. В-третьих, что индекс влияния сегодня пишет не только редакция, но и табло торговых площадок: продажи не «компрометируют» статус, а подтверждают содержание. Ким как кейс здесь показательна ещё и тем как она управляет рисками. Для индустрии с детской памятью на скандалы это важно. Риск распыления бренда — контролируется выбором ограниченного числа партнёров и строгим силуэтом продукта; риск «усталости аудитории» — решается сменой опорных сюжетов (семейность, спорт, ремесло) при неизменной базе: тело, комфорт, базовые цвета. Риск «звёздного каприза» нивелируется тем, что за лицом — зрелая команда и хорошие операторы категорий. Это опять-таки не романтика, а менеджмент. Где здесь позиция редакции. Нам нравится, что BoF 500 перестал быть «альбомом знакомых лиц» и всё чаще работает как пунктир будущего: куда пойдёт бюджет индустрии, кто будет задавать ритм, какие мосты между рынками окажутся самыми полезными. Выбор фокуса на NikeSkims — про дисциплину дохода и уважение к повседневности. Это именно тот поворот, которого давно требовал рынок: меньше пафоса, больше процедуры; меньше монологов, больше совместных систем. И если кому-то до сих пор кажется, что «селеб-бренды» — это временно, то стоит посмотреть на то, как они научились думать категориями производства и длинных контрактов, а не только клиповым моментом. Что дальше. Мы ждём волны более сложных партнёрств «спорт × люкс × бьюти», где фокус будет не на дефиците ради очереди, а на повторяемых форматах для разных рынков — с локальными героями, с правильной ценовой лестницей и с честной технологией продукта. И ждём, что в следующем выпуске индекса продолжат расти те, кто умеет экономить внимание клиента и отдавать ему ценность без крика. Потому что в мире усталых лент именно это — новая роскошь.

Дата: 24 октября 2025

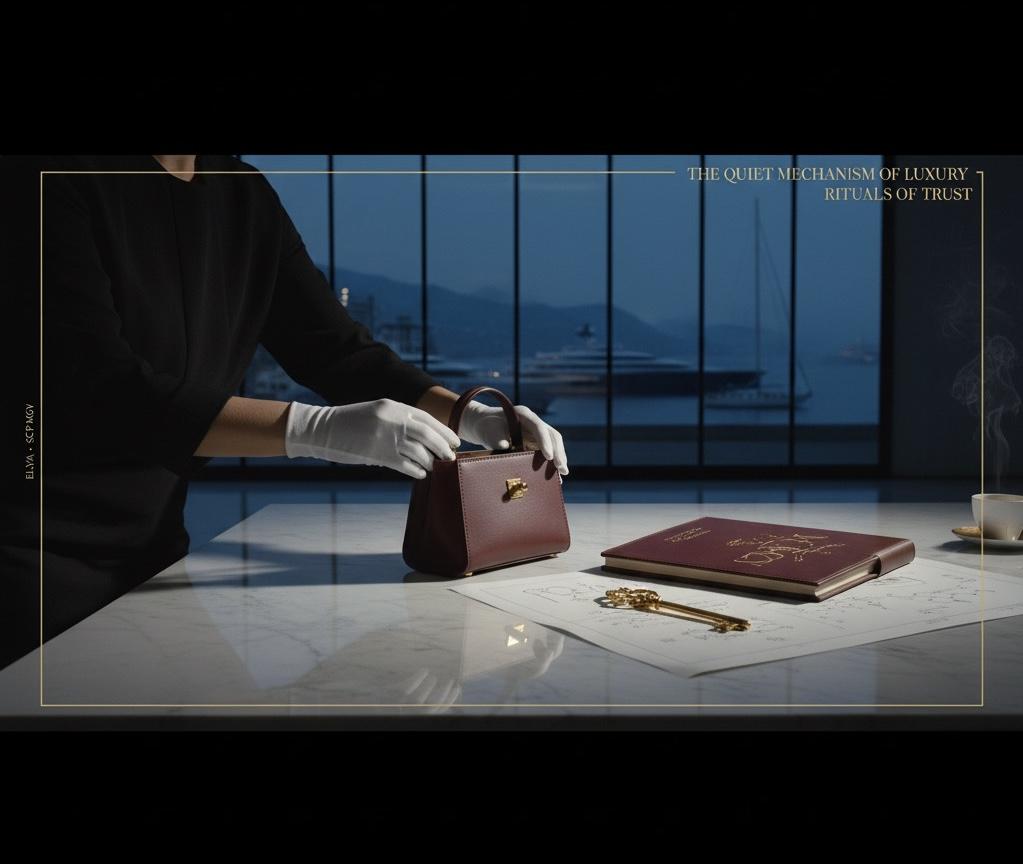

Ещё один слой — коммуникации. Дом не любит объясняться, зато умело выставляет процесс. Я бы ожидал, что презентации мужской линии станут ещё более камерными, где близкая дистанция позволяет увидеть, как «держится» шов и как свет работает на зерне кожи. Так снимают кино на крупном плане: зрителю не дают отвлечься. Если говорить языком бизнеса, это как раз то, что успокаивает рынок лучше пресс-релизов: внятные, материальные кадры. Не «миф о новой эре», а рукав, который сидит как надо. И всё же есть риск. Уэлс Боннер пришла с очень собственной музыкой — и легко представить, как часть публики, которая ждёт от Hermès исключительно консервативного «тихого люкса», посчитает некоторые её жесты слишком современными. Но сила дома в том, что он умеет приручать любые интонации и вписывать их в свою грамматику. Здесь не будет резких сломов. Скорее — сдвиги: в цвете (больше сложных тёплых зелёных, табачных, дымчатых), в пропорциях (чуть выше талия, мягче линия бедра), в обуви (ещё более рабочие, «земные» модели рядом с классикой). Это изменения, которые клиент считывает телом, а не заголовками.

Наконец, контекст большого поля. Пока конкуренты перестраивают стратегии — кто-то избавляется от перегретых направлений, кто-то переизобретает креатив, — Hermès по-прежнему может позволить себе роскошь последовательности. Бывает, что именно в такие моменты и нужно добавлять небольшие «смыслы», чтобы не превратиться в музей стабильности. Уэлс Боннер — хороший инструмент для такой дозировки: она умеет разговаривать с историей не как экскурсовод, а как соавтор. А рынок — даже самый нервный — уважает тех, кто не меняет маршрут каждые полгода.

Итог простой. «Ожидания» и «Hermès» — это действительно разные скорости. Рынок живёт контрольными сроками отчётности, дом — сроком жизни вещи. Смена креативного голоса в мужской линии и мягкая квартальная слабость — события разного масштаба. Первое способно тихо усиливать ДНК на годы, второе — просто напомнить, что даже идеальные механизмы требуют смазки и времени. Если дом продолжит делать то, что у него получается лучше всех — конструировать не моду, а продолжительность, — то вопрос «где рост?» снова будет отвечаться не презентациями, а ощутимой правдой изделия. А это как раз тот ответ, который умеет выдерживать и сезон, и новостную бурю.

24 октября 2025

#Fashion Analytica

«Saint Laurent — чёрный якорь Kering»

Важный кусок пазла — деньги. Saint Laurent давно обогнал стадию «сексуальная история» и вошёл в «сухую математику»: высокие брутто-маржи на коже, аккуратная сеть магазинов, дисциплина в запуске продуктов. Никаких «линейных» штурмов масс-рынка; дом растит доступность не ценой, а временем — можно ждать сумку, можно ждать размер, нельзя ждать распродаж. Для инвесторов это звучит как музыка: ровный рост, контроль издержек, высокий «качество на квадратный метр». Для клиента — как уважение: «мы не меняем вам правила в середине партии». Это редкий случай, когда бизнес-процедура и эстетика совпадают. Художественная часть тоже не скучная. Ваккарелло нашёл язык, который отвергает перегруз и при этом остаётся узнаваемым на расстоянии. Его пальто — словно гладкая колонна, платья — как струя воды в ночной подсветке, блузы — это воздух, собранный в узел. Тут нет «цирка», но есть нерв. Вот почему съёмки лукбуков у Saint Laurent напоминают картинную галерею: предмет стоит, свет работает, человек — в центре, но без лишней драматургии. Такой подход выдерживает время. Он же позволяет делать дорогие, взрослые вещи без унизительной просьбы «обратить внимание». Дом не шутит со вкусом покупателя — он предлагает ему хореографию повседневной силы.Слабые места? Конечно. Первое — зависимость от чёрного и от кожи: когда мир требует цвета и мягкости, Saint Laurent иногда отвечает молчанием, и это молчание может стоить части импульсного спроса. Второе — безопасность. Ударившая по всей отрасли волна «моб-краж» в США показала, что культовый статус витрин — это не только эстетика, но и риск. Третье — лицензия на красоту: парфюмы и макияжом управляет не Kering, а L’Oréal, и сколько бы группа ни перестраивала портфель, «запах» бренда — буквально — живёт за пределами холдинга. Это сдерживает интеграцию, но, с другой стороны, избавляет от излишней операционки. В идеальном мире Saint Laurent был бы полностью вертикален; в реальном — он просто эффективен.Что дальше? Дом явно закрепляет курс на «зрелую» роскошь, где не нужно доказывать ничего, кроме качества площади и времени. Будет больше серьёзной ювелирки, больше «тихих» линий, для которых нужны пальцы мастера, а не шум TikTok. Будут магазины-убежища, где мрамор и латунь — не понт, а температура. Будет кино и арт-коллаборации — не ради модных заголовков, а чтобы цементировать образ культурного взрослого. И будут корректировки: точечные цвета, каскады аксессуаров, плотная работа с сервисом. В этом сценарии Saint Laurent остаётся самым «европейским» брендом Kering: не про искру, а про тягучий свет. Важная фигура здесь — Беллеттини. Её влияние уже выходит за пределы одного дома, но именно в Saint Laurent виден её метод: отстроить структуру, задать ритм, а потом бережно «не мешать» дизайну. Это редкость — руководитель, который умеет быть невидимым. Когда рынок трясёт, такая невидимость особенно ценна. Она напоминает, что роскошь — это не только уровень ткани, но и уровень процессов: как считаете, как везёте, как открываете двери и как закрываете квартал. И всё-таки в финале хочется говорить не о цифрах. У Saint Laurent есть то, чего часто не хватает конкурентам: чувство паузы. Дом не суетится. Он не кидается в тренды, не оправдывается, не изображает юность. Он предлагает взрослость как удовольствие. Это тонкая материя — в ней легко перейти грань и уйти в «скучно». Ваккарелло балансирует за счёт тактильности: его вещи хочется трогать и в них жить, а не только фотографироваться. Поэтому, когда на неделю искусства съезжаются коллекционеры, кураторы, модные друзья — на чёрных ступенях бутиков YSL нет лишних движений. Там всё уже готово: плечо, кожа, блеск, бант, разумная тень. Париж может спорить о вкусах, фондовые графики — о перспективах Kering, но в этом углу правого берега всё выглядит стабильно. Даже когда вокруг шумно. Saint Laurent сегодня — не герой заголовков, а дисциплинированный взрослый, который оплачивает счёт и выходит на воздух раньше других. В группе, где много задач и мало времени, такая позиция бесценна. Это и есть роль якоря: удерживать курс, пока остальные разворачиваются. Не романтика. Зато эффективно. И — красиво.

24 октября 2025

«Аромат, который ушёл первым»

Три года назад François-Henri Pinault мечтал создать «третий полюс красоты» — свой ответ империям LVMH и Estée Lauder. Creed был куплен как символ этого замаха: марка с ручной историей, хрустальный фетиш старой Европы, наследие ароматов, которые ещё полвека назад смешивали для монархов. Pinault хотел, чтобы Creed стал ядром нового Kering Beauté — тихой силы, которая бы вырастила ароматы Gucci, Balenciaga, McQueen, Bottega Veneta.

Но оказалось, что старый парфюм пахнет не вечностью, а пылью.

Luca de Meo, новый CEO, пришёл из автомобильного мира — человек с инженерным слухом и анатомией баланса. Он первым сказал вслух то, о чём шептал рынок: «красота» не вытянула. Слишком дорогие формулы, слишком поздно начатая игра, слишком много амбиций, слишком мало скорости. И теперь Kering возвращает фокус: из ультрадолгой гонки — к немедленному улучшению отчётности. Creed и весь beauty-портфель уходят в руки L’Oréal — компании, которая умеет превращать духи в цифры, а кожу в актив.

Что здесь на самом деле происходит?

Kering не разорён. Он устал от медленных мечт. После падения акций на 40 % и шаткости Gucci, группа нуждается в уверенном дыхании. А beauty оказался не оксигеном, а пыльцой. L’Oréal, напротив, работает как отлаженный легочный аппарат индустрии — он втягивает всё, что шевелится, и выдаёт ароматизированный капитал. Так империи договариваются: один продаёт воздух, другой покупает время.

Creed в этом уравнении — почти поэтический символ. Его флакон всегда напоминал о ручном труде и недостижимом вкусе — марморная основа, стекло, тяжёлый колпачок, как ритуал медленного вдоха. Но сегодня время не хочет стоять. Его запах — не терпкий, а цифровой. Creed для Kering стал слишком «аналоговым», слишком мужским, слишком вне времени. Он не синхронизировался с новой эстетикой гибкости и прозрачности. Ирония в том, что продать этот символ вечности — оказалось самым современным решением. Можно сказать, что Kering просто избавляется от «непрофильного актива». Но разве запах бывает непрофильным? В истории люкса парфюм всегда был не продуктом, а подписью. И здесь амбивалентность предельная: Kering уходит от своей подписи, чтобы выжить как структура. Это не капитуляция — это молчаливый редизайн власти. Отныне каждый их бренд будет искать лицо красоты не внутри дома, а в лабораториях L’Oréal. Gucci — без собственного аромата, Balenciaga — без собственного голоса, McQueen — без собственного шлейфа. Всё это звучит как пост-люкс: когда дом теряет запах, но сохраняет ликвидность. Возможно, так выглядит взросление отрасли. Мы привыкли думать, что сила — в вертикали: владеть дизайном, производством, ароматом, коммуникацией. Но сейчас сила — в чистоте баланса. Устойчивость стала новой роскошью, а прибыль — новым ароматом.

Luca de Meo не поэт, он механик. Он видит, что коллекции брендов Kering всё чаще превращаются в модные симфонии без ритма: сильные визуалы, слабая выручка. Для восстановления дыхания нужна не муза, а диета. И всё же есть горечь. Потому что вместе с Creed Kering продаёт не просто бренд, а мечту о том, что запах может быть стратегией. Pinault всегда тянулся к медленным бизнесам — к искусству, к ремеслу, к «вечным» активам. L’Oréal живёт быстрее, агрессивнее, технологичнее. Это столкновение двух философий: один говорит «долго, с душой», другой отвечает «сразу, с цифрой». И в итоге побеждает тот, кто быстрее считает воздух.

А теперь — момент, который никто не напишет в отчётах: индустрия роскоши всё чаще ведёт себя как организм, который боится стареть. Продав Creed, Kering как будто отрезает свой ностальгический орган — ту часть, где пахло кожей, амброй, руками. То, что начиналось как попытка вернуть телесность в люкс, заканчивается математикой акционеров. «Аромат» теперь — это не запах, а KPI. Но, может быть, именно это и есть новая этика роскоши: не строить вечность, а уметь её вовремя продать. Creed переедет в лаборатории L’Oréal, где его обнимут алгоритмы, CRM-системы и фабрики глобального масштаба. Там его ждут новые поколения покупателей, которые знают слово «pH» лучше, чем слово «молекула». Они купят Creed не ради истории, а ради лайфстайл-эффекта — и это честная, хотя и холодная, сделка.

И всё-таки, если прислушаться, в этом есть что-то почти красивое. Империя, построенная на тишине флакона, отдаёт его другой империи — с машинной точностью, но тем же обещанием: сохранить иллюзию прикосновения. Это похоже на обмен дыханиями между эпохами. В конце концов, никакая роскошь не вечна. Вечен только переход. Kering перестаёт пахнуть мускусом, теперь он пахнет кэшем.

И если смотреть честно — в этом тоже есть аромат.

Дата: 24 октября 2025

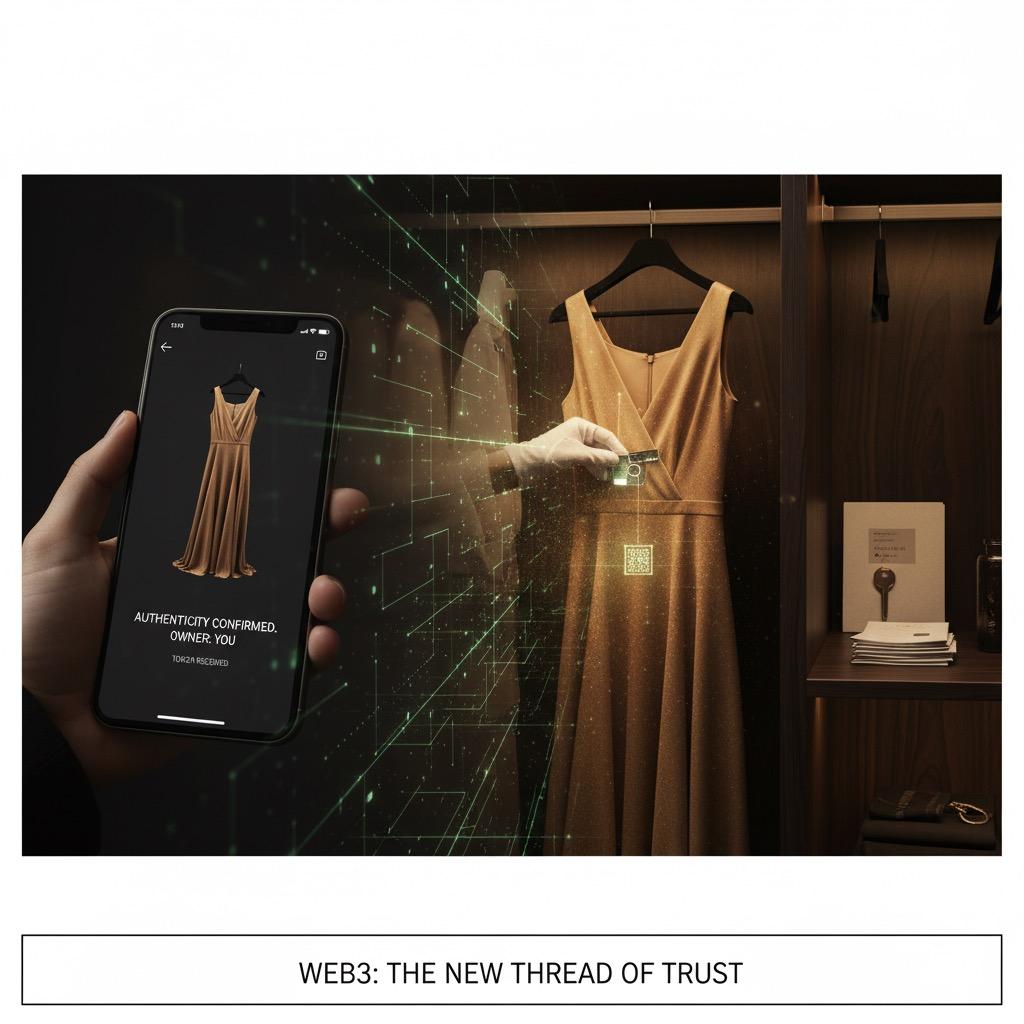

👁️🗨️ Цифровая Татуировка: Анатомия Доверия в Эпоху Web3

Аскетизм Квитанции: Культура после Эйфории

Телефон дрожит в ладони, как чаша, переполненная водой—не уведомлением о лайке, но тихим, уверенным «получен токен». Вы открываете кошелёк: внутри лежит вещь без веса—изображение платья, осенней пыли на шёлке, с подписью: «подлинность подтверждена, владелец—ты». А в шкафу, тем временем, висит его двойник—тяжёлый, пахнущий химчисткой и дорогой кожей подкладки. Между ними пролегла мысль, ради которой и вспыхнула та самая, теперь уже остывшая, эйфория Web3: мир пытался изобрести способ владеть смыслом так же несомненно, как тканью. Это была попытка идеалистов, окрашенная наивностью, но из её руин выросли инструменты, которыми мода—уставшая от риторики «наследия»—теперь пользуется, не ради шума, а ради дисциплины. Web 3 оказался не дверью в зачарованный лес, а, скорее, способом вести учёт доверия на открытом реестре. Не банки или платформы знают, что ваше, а запись, запечатлённая в распределённой книге: кто создал, кому продал, кто отремонтировал. И в момент, когда роскошь утомилась от абстрактного «бренда», пришёл инструмент, фиксирующий историю вещи буквально: от рулона кожи до чеков по сервисному уходу. NFT. Оставьте в стороне обезьян и пиксельные короны. Суть его аскетична: это просто контейнер метаданных с адресом владельца и ссылкой на физический объект. Романтики видели Ренессанс; циники—пузырь. Но для Индустрии это обернулось тихим, публичным паспортом изделия. Хайп ушёл: повседневная жизнь в метавселенных оказалась ненужной; коллекционирование без тактильности быстро иссякло. Что осталось—это рабочий костяк публичной «памяти» о вещи. И для люкса это стратегический подарок. Происхождение, как География . Цена Web3 оказалась не в «цифровых дворцах», а в скучной инфраструктуре: кошельках с человеческим интерфейсом, привязке физического изделия к записи (через NFC или гравировку), и юридической обвязке, гарантирующей, что «владение токеном» равно правам на вещь. Там, где эти шаги были выполнены, возникла новая прозрачность: вторичный рынок очистился, гарантии стали переваримы, а лояльность—разумнее (не «наклейки», а статус, подтвержденный фактом ношения и ухода).Web3 сегодня варится в трёх, самых тактильных кастрюлях: * Происхождение (The Origin): Речь не о моде, а о мандате. Регуляторы требуют трассируемости цепочки поставок. Если у сумки есть открытая «память», ремонт и перепрошивка ручек перестают быть частной перепиской с сервисом—это становится историей, которую вы передаёте дальше вместе с вещью. Прошлое не исчезает, оно инкапсулируется.* Лояльность как Собственность (Loyalty as Property): Ваш статус—это не аккаунт на платформе, а «ключ» у вас в кошельке. Приглашения, частный доступ, скидки на ремонт—всё это живёт в вашем владении. Это кажется мелкой процедурой, пока бренд не сменит агентство: ваши права не исчезают вместе с рассылкой.* Права Автора (The Author’s Right): Мечта о «роялти на перепродажах» разбилась о цинизм техники. Поэтому приходится возвращаться к старой дисциплине: юридическое соглашение плюс техническая метка. Web3 здесь не магия, а камера наблюдения: он не взыщет, но поможет доказать. Честность снова становится процедурой. Где в этой архитектуре Тело? Оно здесь в двух точках—как Ключ и как Владелец Следа. Соблазн использовать биометрию («палец = кошелёк») разбивается о главный этический принцип: ревокабельность. Всё, что нельзя отозвать, сломать или заменить, превращает тело в пароль без права на ошибку. Грамотные решения настаивают на разделении: биометрия—только локально, кошелёк—с аппаратным ключом. Вторая точка—владение следом. Каждая «умная» вещь сегодня жаждет собирать данные о вас, от температуры до маршрута. Прежняя экономика научила бренды торговать вниманием; новая инфраструктура даёт шанс торговать согласием. Этика здесь—не обложка. Это чек-лист из трёх глаголов:

* Объяви: Что собираешь и зачем.

* Ограничь: Срок жизни данных и круг доступа.

* Удали: По первой команде владельца, без философствования.

Блокчейн годится для публичных фактов (кто владеет чем), но абсолютно не годится для интимных следов тела. Если к бренду придут завтра со словами «покажите маршрут ношения», правильный ответ—«мы не сохраняем такие вещи». Жизнь стала лучше не там, где всё записано, а там, где лишнего не записывают. Революция была, но не там, где её ждали. Она в переносе центра тяжести из обещаний в протоколы. Раньше доверие держали харизма и витрины. Теперь у этого доверия появились файлы—квитанции, которые нельзя выбросить. Меньше поэзии? Возможно. Зато меньше сомнений, когда вы передаёте вещь дальше. Ресейл перестаёт быть лотереей.Лучшие бренды демонстрируют аскетизм: они не дадут спекулировать личностью. Токены «сгорают» вне человека; права привязаны к владению физическим объектом, а не к его картинке. Никакого казино. Конфликт с правом на забвение остаётся. Выход снова процедурный: то, что интимно, не должно попадать на вечную стену. Пусть на блокчейне останется минимум—«что за вещь» и «кто владел». Всё остальное—в забывающих системах, под вашим ключом.Это скучно. И это—взросление. Web3 пережил свою горячку и отдал нам инструментальный слой для экономии доверия. Когда исчезают иллюзии, остаются формы. Мода именно в этом сильна. Она умеет превращать технологию в жест, который облегчает жизнь, а не усложняет её. Нам не нужен «новый мир». Нам нужен старый мир, у которого, наконец, появились нормальные квитанции. Сегодняшняя красота—не «посмотрите, что будет завтра», а «посмотрите, как аккуратно мы сделали сегодня». И если вы утром снова откроете кошелёк и увидите там тихий, честный документ о вашей вещи,—это и будет правильный итог той эйфории.

Не золотой дождь. А тёплый свет на шве, который теперь умеет себя объяснить.

#Новости-аналитика

Тихий рекорд завершён: Вероник Нишанян уходит из Hermès Men’s

Что мы ждём от ближайшего показа без Нишанян? Не обещаний. Мы ждём того, чем Hermès всегда выигрывал — уверенности в тенях, в швах, в молниях, которые не закусывают ткань. Ждём продолжения разговоров о длине рукава и высоте пояса, о верном шаге брюк, о кожаных куртках, которые стареют благороднее владельца. Ждём, что вещи снова будут жить дольше пресс-релиза. А это, если честно, всё, что сегодня нужно индустрии.

#Фэшн-аналитика

Деним, замша и тишина: взрослая оптика Isabel Marant

Что на полке сейчас? Деним — графитовый и серо-синий, с вываркой по кромке, которая дает ощущение прожитого дня уже в примерочной. Юбки прямого кроя и асимметричные, которые не требуют шпаргалки: белая рубашка, молочный трикотаж, табачное пальто, ремень — и готово. Жакеты — с подчёркнутой, но не рисованной линией плеча: ткань уступчивая, рукава хочется закатать. Свитера — сливочные, мокрый песок, чёрный без угля — плотность просчитана так, чтобы греть и не утяжелять. Обувь — верный «слоуч» и устойчивый каблук; да, он ниже, чем любят алгоритмы, зато выше по надёжности. Сумки — «для руки», а не для логотипа: мягкая дуга, аккуратная фурнитура, размер, где живут телефон, ключи, кошелёк и пара тайн. Почему кажется, что про бренд «мало пишут»? Потому что медиа-жизнь сегодня любит резкие перемены роли и громкие заявления. У Isabel Marant другой темп: в основе — аккуратные корректировки, длинные отношения с формой, уважение к тому, как вещь стареет. Здесь не охотятся за «ит» ценой любой ценой. Здесь выстраивают повторяемые решения, которые держат вторую жизнь в перепродаже и не теряют характера через сорок носок. В мире, где много обещаний «на завтра», это редкая честность «на послезавтра».

Есть ли у бренда «трендовость»? В том смысле, в котором её сегодня понимают, — нет и слава богу. Вместо этого — устойчивые коды, иногда подсвеченные сезонным цветом или новым тиснением, но никогда не подменённые «концептом». Дизайн — не загадка на 12 часов, а привычка, которая делает день ровнее. Поэтому марентовские вещи редко становятся мемами, зато часто становятся формой, в которой живут. Это и есть взрослая мода: не выкрикнуть, а остаться. Установки на ближайшие сезоны читаются прозрачно. Во-первых, продолжать курс на собственные каналы: магазины как редакционные развороты, где видно, как сводится юбка с сапогами, а жакет с ремнём. Во-вторых, поддерживать «якоря»: сапоги, ремни, деним, трикотаж — там маржа, там лояльность, там повторяемость, которая не надоедает. В-третьих, дозировать новизну: не ширина ассортимента, а точность попадания. В-четвёртых, говорить с клиенткой её языком — без высоких тонов, с уважением к тому, что у неё сегодня встреча, потом дорога, потом вечер, и одно пальто должно прожить все три.

И да, именно поэтому моя вчерашняя юбка — правильный жест. Она не пытается быть «событием». Она предлагает структуру: серый тон, который дружит с молочным и табачным; фактуру, которая выдержит сорок носок; линию, которая принимает ремень и сапог, но не зависит от них. Это и есть Isabel Marant в чистом виде — привычка к свободе, доведённая до формы. Париж, который слышно по шагу. Париж, который не кричит, потому что умеет говорить близко.

Бизнес-стратегии (с акцентом на фэшн-аналитику)

Память с фурнитурой: ревайвл Фиби Файло и экономика ностальгии

Есть и парадоксы, мимо которых проходить нельзя. Самый громкий — сравнение с собственным одноимённым брендом Фиби Файло, который стартовал с фанатским авансом, но пока не создал соизмеримой волны спроса. Это трезвое напоминание: инфраструктура и институциональная память больших домов по-прежнему сильнее персонального культа. Архивы, мастерские, сеть, отлаженные каналы поставки и медиа-машина дают ревайвлу ту «подпорку», которую сложно воспроизвести с нуля. Истории тоже нужны склады и графики отгрузок. Поколенческий сдвиг подыгрывает стратегии. Молодые покупатели устали от чистой «новизны ради новизны» и переносят фокус с мгновенного тренда на вещи с рассказом: не обязательно громким, но читаемым без подписи. На этом фоне «архив» звучит как заманчивый компромисс — и timeless, и узнаваемо, и с лёгким кивком к максимализму нулевых, который возвращается не как крик, а как плотность деталей. Замки, пряжки, скобы — теперь не «bling», а пунктуация. Минимализм не исчезает, он просто признаёт право декора на смысл. Для групп и независимых брендов в этой истории есть практический чек-лист. Во-первых, точность дозировки. Ревайвл работает, пока остаётся событием. Если развернуть его в нескончаемую линейку цветовых капсул и коллабораций, эффект «узнавания» превратится в монотонный шум. Во-вторых, качество. Память обмануть нельзя: кожа, толщина швов, вес фурнитуры — всё сравнению с «тогда» будет жестче, чем к новой модели. Экономить на тактильности — стрелять себе в шнурок. В-третьих, новая функция. Телефоны, ключ-карты, зарядные — сегодняшняя жизнь просит иного внутреннего устройства, чем нулевые. Если добавить удобство без утраты образа, ревайвл станет не реликтом, а инструментом. В-четвёртых, ритм выхода. Архив должен поддерживать бренд, а не заменять его стратегию: год-полтора — комфортное окно, дальше — пауза и смена фокуса на новые формы. Есть и риски, о которых стоит говорить честно. Первое — каннибализация внимания: чем громче архив, тем сложнее новым дизайнам в том же доме получить кислород. Решение — выстраивать «лесенку»: архив как якорь, рядом — продукт-наследник с эволюцией пропорций и веса, чтобы покупатель видел мост к будущему, а не только дверцу в прошлое. Второе — взрыв фейков: чем популярнее возвращение, тем быстрее серый рынок подстраивается под контуры и фурнитуру. Ответ — трассируемость и коды, которые живут внутри изделия, а не на его поверхности. Третье — утомление ресейла: когда графики цены «пик — плато» повторятся по нескольким моделям подряд, пользователь научится ждать и перестанет покупать «на старте». Здесь помогает ограничение, привязка к особым каналам и материальная «добавочная стоимость» (редкие отделки, ремёсленные версии, капсулы для конкретных городов). Любопытно, как в этой волне реабилитируется само слово «архив». Долгие годы оно было музеем: стекло, белые перчатки, Instagram-пост «из фондов дома». Сегодня «архив» — это фабричная линия с подписанным планом выпуска, чётким P&L и KPI для ресейла. Этический вопрос в другом: не забетонирует ли индустрия собственное будущее — слишком вкусно и безопасно зарабатывать на прошлых победах. Профессиональный ответ — «нет, если помнить про чередование»: один сезон — опора на код, второй — на поиск. Покупатель в 2025-м не требует кувырка через голову, но просит уважения к его памяти и времени. Лучший ревайвл — тот, что даёт ощущение «я покупаю историю, которая продолжится», а не «я бегу за вчерашним». Интересно и то, как через архивы перепрошивается маркетинг. Комьюнити-коммуникации работают здесь лучше, чем громкая реклама: истории владельцев первых выпусков, сервис «приведи свой — получи уход и гравировку», карты «родословной» вещи. Поддержка ресейла не умаляет первичных продаж, если бренд играет в долгую: люди охотно покупают то, что легко продать честно. А «честность» — новая роскошь, в которой сходятся и покупатель, и регулятор, и медиа. На этом пересечении архивные сумки Файло выглядят не просто красивыми вещами, а носителями понятной ценности: сложили ноутбук, закрыли на ту самую пряжку — и ушли в день с ощущением связи с большими годами моды, но без музейной пыли. Вопрос про баланс с авторскими линиями решается, когда дом перестаёт противопоставлять «архив» и «новое». Архив — это не противник, а корневище. На нём удобно выращивать свежие формы, если говорить на одном языке. «Luggage» может уступить место облегчённой геометрии с тем же характером верхней линии; «Paddington» — эволюционировать в более компактный «city-lock», сохранив жест клавиш и тяжёлый «честный» металл. Тогда ревайвл становится не финалом, а прологом для следующего «it», который будет работать не потому, что его форсили, а потому, что он продолжил линию без потери достоинства. И последнее — про вкус времени. Мы действительно сдвигаемся от строгого минимализма к более смелому силуэту, но взрослеем в нюансах. Нынешний максимализм — не про блеск, а про структуру. Толстая пряжка ради веса в руках, не ради крика в кадре. Объём не для объёма, а чтобы вещь держалась сама, не превращаясь в мягкий мешок, который утомляет плечо и глаз. В этом смысле возвращение сумок Файло — не ностальгический каприз, а довольно здравый компромисс между потребностью рынка в понятных решениях и желанием покупателя покупать то, что переживёт календарь. Поэтому ответ простой. Ревайвлы Фиби Файло в Chloé и Céline — удачные прямо сейчас, потому что дают рынку гарантию и ритм, ресейлу — историю, а людям — уверенность в ежедневной красоте. Но стратегией будущего они станут только если станут трамплином для новой формы, а не заменой ей. Архив — отличная валюта, когда им платят за вход в завтра, а не за билет обратно в нулевые.

#фэшен аналитика

Фартук как власть: Miu Miu выводит униформу в центр

Гардероб делится не на «день/вечер», а на «функцию/жест». Днём — дриль, кожа, карманы, ночной свет зашит в строчке. К вечеру — кристаллы и заклёпки переосмысливают тот же передник в «брошь в полный рост». Финальные проходы с серебряным «дождём» поверх утилитарной основы — не про «драму ради драмы», а про разговор с городом: можно прийти «в работе» и остаться «в празднике», не меняя язык. Это удивительно честное решение для бренда, который прекрасно умеет вспыхивать. Здесь вспышка встроена, а не навешана. Про красоту трудно говорить без банальностей, но попробую конкретно. Это коллекция, где красиво — потому что конструктивно. «Вау» не на уровне идеи (передник сам по себе не новость), а на уровне инженерии: как ткань держит паузу, как карман не толстит бок, как сетка повторяет линию, а не делает её «фигурой». Вблизи видно — это сделано не спешно. Есть новая для Miu Miu скромность: декор работает как пунктуация, не как основное содержание. Ты считываешь взрослую уверенность — «я могу блестеть, но мне не обязательно». И это в 2025-м звучит дороже любого перформанса.

Мы ещё долго будем спорить, насколько прямо коллекция «говорит» про невидимый труд женщин — от фабрики до домашней заботы. Но факт-чек не спорит: сама дизайнер формулирует идею передника как символа женской работы; вес выставлен так, чтобы этот символ не растворился в милоте, а встал в полный рост. И публика отреагировала не «ахом», а концентрацией: это редкий показ Miu Miu, где на телефоне хочется не видео, а заметки — чтобы запомнить, как именно решён карман, как переехала застёжка, как кристаллы подчинены линии. Звёздный фронт-роу у Miu Miu по расписанию — да, и он снова был громким, но на этот раз не съел одежду; медиа писали о знаменитостях на входе, а обсуждали всё равно передники и «униформу». Хороший знак: коммьюнити-шум есть, но фокус — на вещи. Это как раз тот случай, когда бренд с широкой культурной воронкой возвращает разговор в мастерскую. И это умное «приземление» после пары сезонов всеобщего головокружения от гипер-хайпа. Если попытаться свернуть это в тезис: Miu Miu объявила передник новой маленькой чёрной — базой, из которой складывается бесконечное. Непривычное — да. Провокационное — да, потому что выносит «женскую работу» в центр зрелища. Но и освобождающее: когда символ не прячут, он перестаёт тебя держать в заложниках. Ты сама решаешь, будет ли он щитом, орденом или украшением — у кроя хватает интеллекта выдержать все роли. В контексте сезона это звучит шире, чем «ещё один удачный Miu Miu»: это ответ индустрии на усталость роскоши. Не уход в скуку, а взросление — «меньше реверансов, больше смысла». И именно поэтому показ так ударил по нерву: он возвращает сексуальность в плоскость действия, а красоту — в плоскость конструкции. В нём нет ни грамма жалости к зрителю и ни грамма снисхождения к теме. Только работа, сделанная красиво. Вышла — и пошла по делам. И это сегодня самое соблазнительное.

P. S. Для протокола: площадка — Palais d’Iéna; открытие — рабочие куртки/пальто и дриль; фартук/передник стал центром коллекции и переводился от утилитарного к кружевному/кристаллическому; в показ встроены камео Ричарда Э. Гранта и Миллы Йовович; медиа сходятся на формуле «женская работа, униформа, городская носибельность».

Тренды SS26 по-взрослому: пять вещей, которые пахнут сезоном

После года Микеле, устойчив ли борочный шёпот

Конечно, у него всё ещё остаются фирменные приёмы — кружевные воротники, вышитые глаза, жемчуг как символ внутреннего театра. Но эти элементы теперь звучат не как оркестр, а как камерная партия. В них нет больше навязчивого «смотрите на меня». Есть тихое «если захотите — увидите». Это и есть новая честность эпохи спада. Главная перемена — в темпе. Микеле замедлил моду Valentino. Он убрал из неё суету. И тем самым — спас её от выгорания. На показах других домов всё чаще чувствуется лихорадка — необходимость удивлять, чтобы выжить. У Valentino наоборот: чтобы выжить, он перестаёт удивлять. Это контржест, сродни отказу от макияжа после лет интенсивного гламура. Парадоксально, но в этой тишине слышно больше.В этом смысле «барочный шёпот» оказался метафорой эпохи. Барокко — это всегда о грани между красотой и усталостью. Шёпот — о необходимости говорить, но не кричать. В Valentino сегодня соединяются эти две ноты — и это редкое звучание. Коллекция не зовёт, а удерживает. Она не обещает, а наблюдает. Это не столько одежда, сколько способ напомнить индустрии: зрелость — это не потеря блеска, это умение дозировать.Микеле, похоже, интуитивно понимает экономику чувств: когда всё можно купить, единственная роскошь — не нуждаться в аплодисментах. Его героиня теперь не на сцене, а за кулисами. Она не позирует, она присутствует. И этим вызывает больше уважения, чем любой корсет. Возможно, поэтому коллекцию назвали «переходной», но не в смысле «временной». Скорее, как переход к ответственности. Для Valentino это стратегический поворот. Бренд, который десятилетиями ассоциировался с пышностью, теперь строит капитал не на декоре, а на достоинстве. Это требует мужества: признать, что мир больше не покупает иллюзии, что внимание публики нужно не завоёвывать, а заслуживать. В этом контексте работа Микеле звучит как заявление зрелости: роскошь — это не когда всего много, а когда достаточно.Внутри дома говорят, что дизайнер всё чаще проводит время в архивах и на фабриках. В его последних интервью проскальзывает фраза: «Я учусь говорить швами». Пожалуй, это лучший ответ на вопрос, что будет дальше. Valentino возвращается к себе, но с новым телом — менее театральным, более мускульным. Шёпот становится устойчивым.

Estée Lauder: как падение акций стало зеркалом кризиса красоты

Если выйти из цифр в ванную комнату — там стоит молчаливая армия тюбиков. Мы, женщины, были самой лояльной армией красоты: покупали надежду банками, верили в «7 дней» и «клинически доказано»: кожа словно сверялась с пресс-релизом. Но 2025-й — год, когда мы начали читать этикетки как биографии: происхождение, формула, доказуемость, ремесло. И здесь зеркало показало слабости не только Estée Lauder, но индустрии. Маски — не про лицо, маски — про тональность общения. Когда текст обещает чудо, а кожа просит режим — возникает когнитивный диссонанс, который не лечится тональным кремом. Лаборатория красоты — это не белые стенды в корнере универмага, а метод. Как измеряется уважение к коже? В минутах поглощения, в pH, в праве сказать: «эффект будет через восемь недель, и он умеренный». Красота взрослеет, когда бренды перестают шёпотом обещать «минус десять лет», а спокойно объясняют, какую именно проблему закрывает сыворотка, какой механизм задействует, что будет, а чего не будет — и почему цена такая, а не «как получится». Именно поэтому рост маржи в отчётах ELC мне кажется не «бухгалтерским фокусом», а симптомом возвращения к ремеслу: гримёрку выключили, включили лабораторию. Есть и «скелеты в шкафу», конечно. Когда индустрия много лет жила скоростью — каждый сезон новый актив, новая «молекула желания», — мы перепутали инновацию с **вариацией на тему». И когда реальный инновационный цикл длиннее TikTok-ролика, возникает пустота. Estée Lauder сегодня расплачивается не только за географию и duty-free, но и за привычку рынка к быстрым чудесам. А чудеса, как выяснилось, лучше работают в рекламе духов, чем в уходе.

Вопрос — что делать бренду, который привык говорить громко? Мой ответ — перейти с оперы на камерную музыку. Тот же релиз по итогам 2025-го показывает: компания умеет улучшать гросс-маржу через дисциплину, а не только через цену. Значит, умеет и формулировать ценность иначе: через доказуемость, происхождение, процедуру — всё то, что кажется скучным в рекламном ролике, но работает в ванной в 23:40, когда ты смываешь день. Рынок красоты сейчас похож на женщину после долгого праздника: она умывается, смотрит на себя внимательнее и вдруг понимает, что самое роскошное — это уважение к времени. Потребительница не уходит из красоты — она возвращает себе право верить в медленное. И если Estée Lauder это поймёт — не как антикризисный слайд, а как новую этику — график перестанет быть дневником тревоги и станет кривой восстановления. Да, без фейерверков. Но с костью, мышцей и кожей, которые наконец дышат так, как им надо, а не как диктует квартал. (А рынок, кстати, всё видит: котировки в конце сентября-начале октября гуляют вокруг $86–$90, нервно, но уже без истерик — как будто все договорились «жить по средствам» ожиданий.)

Красота будет жить. Только теперь её реклама — это инструкция, а не поэма. И это, как ни странно, очень красиво. Потому что правда на лице — лучший хайлайтер из всех возможных.

Алкоголь в моде всегда был — бокал в руке селебрити, шампанское на бэкстейдже, громкие афтепати. Но в 2025-м напитки перестали быть декорацией и вошли в кадр как полноценные герои сюжета: спирит-бренды целенаправленно занимают место в календарях недель моды, получают собственные активации, делают капсулы с дизайнерами и разговаривают с той же аудиторией, что и люкс. Логика понятна: когда потребление смещается от «покупки вещи» к «принадлежности к миру», брендам напитков нужен не бар, а культурная сцена; и модная неделя — самый короткий путь к сценариям принадлежности. Vogue Business описывает это как новую амбицию: алкогольные марки хотят восприниматься не просто как «вечеринка», а как маркер стиля жизни, и двигаются туда через точечные союзы с креативным классом. Примеров хватает: Diageo выводит Johnnie Walker в модную повестку вместе со стилистом Ло Роучем и запускает новую экспрессию Black Ruby с медиаколлаборациями; параллельно в экосистему моды заходят Belvedere, 1664 Blanc, Seventy One Gin, Badwater Tequila — все с одной установкой: собрать культурный капитал, который не купишь баннером. Милан здесь — естественная сцена. Это город, где бар аперитива — часть городской хореографии, а Campari исторически владеет кодом «первого тоста вечера». На периферии модной недели, но в нужном ритме — Неgroni Week и кампания «Stay Bitter»; не про подиум буквально, но про то, как напиток превращают в ритуал сезона и переносят в культурные обсуждения. Для моды это удобный мостик: бренд с миланским происхождением легитимирует себя именно как часть «итальянской минуты» — той самой, что начинается до шоу и продолжается после, удерживая гостей в экосистеме домов. Другой путь — физические места, где напиток и мода живут в одном кадре. Dolce & Gabbana на своей территории давно отрепетировали формат DG Martini в Корсо Венеция, 15: бар-ресторан с пропиской модного дома, где коктейльная карта — такое же высказывание, как платье, а интерьер работает как продление ДНК бренда. Этот кейс старше сегодняшней волны, но он важен как доказательство: когда напиток «вживлён» в мир марки, он перестаёт быть обслуживающим атрибутом и становится кодом поведения. У коллабораций есть и «высокая» сторона — шампанские дома, которые разговаривают со звёздами моды на равных. В сентябре Veuve Clicquot показал связку с Симоном Портом Жакмюсом: акцент не на «этикетке ради этикетки», а на том, как визуальный язык дизайнера переопределяет объект праздника. Для модной аудитории это читабельный сигнал: если даже шампанское сегодня просит у дизайнера новый образ, значит игра давно перестала быть про вкус — она про идентичность момента, про ту самую карточку «я тут, вот как именно». Почему именно сейчас? Во-первых, потому что Gen Z и молодые миллениалы пьют меньше и требовательнее относятся к «зачем» и «как». Классический скачок частоты потребления заменяется поиском сценариев — контекстов, в которых напиток оправдан эстетически и этически. Отсюда рост «low-/no-» сегмента и мода на осмысленные ритуалы, от детокс-поисковых трендов до «одного идеального коктейля в правильном месте». Алкомаркам приходится объяснять не градусы, а поводы — и мода как культурная сцена такие поводы поставляет лучше других индустрий. Во-вторых, потому что ритейл сам превращается в «третье место», где гостю нужно не «срочно купить», а «задержаться». И здесь напиток — отвёртка, которой подкручивают время пребывания: от бесплатных бокалов «по случаю» до точечных бар-поп-апов в магазинах и шоурумах. Идея проста: чем дольше человек живёт внутри мира бренда, тем выше вероятность, что покупка случится сейчас или чуть позже. Для домов это возвращение к салонной культуре, а для напитков — возможность легально и красиво «войти» в ритуал покупки. На уровне модных недель тактика выглядит так: закрепиться в расписании (официальный партнёр мероприятия/шоурума/вечера), привязаться к именам (стилист, редакция, дизайнер, инфлюенсер) и дать новый формат (капсульные бутылки, спец-коктейли, бар-инсталляции, камерные кинопоказы с коктейльной картой по мотивам коллекции). Смысл — стать соавтором атмосферы и добывать не только медиаохват, но и право голоса в эстетике сезона. Vogue Business впрямую пишет: ставки — на встраивание в модный язык, а не на «ещё одну вечеринку». Те же Johnnie Walker и Belvedere двигаются через культурных посредников и переносят разговор о вкусе в плоскость образа: «как это выглядит», «как это звучит», «какой у этого ритуал». Риски у стратегии тоже есть. Очевидный — несостыковка тонов: модный дом заигрывает в «взрослую тишину», а напиток тянет в ярмарочную экстровертность. Второй — регуляторика и этика: у Gen Z часть аудитории трезвая, и лишний нажим даёт обратную реакцию. Третий — пустые афтепати, где напиток есть, а смысла нет — такой ивент сжигает деньги и чужое время. В выигрыше остаются связки, где напиток расширяет читку коллекции. Самый показательный приём — «меню по коду»: цвет, текстура, сезонность. Когда у бренда на подиуме матовые, сухие поверхности и приглушённая палитра, коктейль-карта подаёт те же прилагательные; когда дизайнер играет в летнюю провокацию — бар отвечает короткими кислосладкими формулами. Тогда напиток закрепляет нарратив шоу и проживает его вместе с гостем, не споря с модой. Отдельная линия — долгие альянсы с городами, где напиток и мода делят одну площадь. В Милане это Campari и его публичные программы, от Канн до дизайна — нескучный календарь, который поддерживает присутствие марки в культурной зоне круглый год. Эффект прост: когда наступает неделя моды, бренд уже тёплый, узнаваемый и «свой», ему не нужно объяснять, что он делает на вечере у редакции или в атриуме показа. Он такой же житель индустрии, как дом на Виа Монтенаполеоне. Рынок напитков тоже учится у моды «выпускать коллекции». Это видно по скорости, с которой в 2025-м встают новые SKU: спец-выпуски, новые рецептуры, сезонные релизы — логика капсул, только в бутылках. Мода отдала этим релизам свой календарь — до/после недель — и получила взамен контент, который не стыдно поставить в сторис: эстетика этикетки, чистая типографика, свет. Для напитков это способ оказаться на радаре редакций и инфлюенсеров без грубой покупки внимания; для моды — ещё один «якорь» события, который удерживает сетку до и после шоу. Что в сухом остатке получает индустрия? Экономику настроения как сервис. Напиток становится соавтором подиума не потому, что «даёт веселье», а потому, что управляет темпом: когда начать, где сделать паузу, как собрать людей в одном месте без усталости. В терминах бизнеса это про время в контакте, retention на площадке, мягкие продажи и редакционную лояльность: журналисты и байеры иначе смотрят на вечер, где их не только развлекают, но и ведут по продуманному сценарию. В терминах культуры — про ритуал повторения: тот же дом, тот же бар, тот же коктейль «под коллекцию». Это делает недели моды меньше похожими на карнавал и больше — на сериальный опыт, где зритель возвращается за новой серией, потому что знает, как в ней приятно жить. На горизонте — ещё один нужный поворот: ответственное соавторство. Алкогольные марки уже тестируют низкоградусные и безалкогольные позиции внутри модных активаций, чтобы не закрывать двери трезвой части публики и не конфликтовать с этикой брендов. Удачные кейсы будут там, где карта вечера учитывает обе линии — и «zero-proof» тоже выглядит красиво, вписано в сценографию и подаёт ту же эстетическую историю. Это честный компромисс времени: моде нужна атмосфера, аудитории — выбор, брендам — культурная прописка. Всё остальное — шум. Если резюмировать для редакции: спирит-индустрия не просто «спонсирует» недели моды, она перепрошивает формат — от бар-поп-апов и дизайнерских бутылок до медленных ритуалов присутствия. Кейсы Veuve Clicquot × Jacquemus, долгий миланский язык Campari, давняя интеграция Martini в экосистему Dolce & Gabbana, а также новая стратегия игроков уровня Diageo с модными союзниками — это уже не мода «на бокалы», а долгосрочный метод собрать внимание без истерики и продать принадлежность, а не только продукт. На фоне снижающегося потребления у молодёжи выигрывают те, кто работает с контекстом, а не «по градусам». В 2025-м право называться «соавтором подиума» получают не самые громкие, а самые точные.

PFW SS26 — сезон дебютов: карта через чувства

«Тигр в гардеробной: Gucci без подиума, но с киномышцами. Демна начинает игру»

Демну официально назначили креативным директором Gucci в марте 2025 (Kering, Vogue и пр.).

Вместо подиума в Милане показали короткий фильм «The Tiger» — премьеру с участием Деми Мур и ансамбля актёров — именно как презентацию сезона SS26.

На полноценный runway-дебют ждём март 2026: это официальная позиция и логистика проекта.

Всё. Тигр вышел из клетки — не рыча, а снимая кино. И, кажется, это громче.

Роскошь устала ? Что взамен?

Самая болевая точка — Китай. После десятилетия, когда Middle Kingdom казался вечным двигателем люкса, 2024 оказался холодным душем: по оценке Bain продажи категории в Китае просели на ~18–20% и в 2025-м, по базовому сценарию, лишь стабилизируются. Показателен крайний пример — Хайнань: «внутренний Дьюти-фри-рай» просел по тратам на 29% за год, а поток посетителей уменьшился двузначно. Причины прозаичны: бума недвижимости нет, уверенности нет, сильнее стало сопоставление цен и «шопинг-туризм» обратно за границу, где курс и предложения зачастую выгоднее. Это не «конец Китая», но конец иллюзии про бездонность. Домам приходится не расширять витрину, а уточнять предложение, не упрашивать покупателя, а убеждать его конструкцией вещи и сервисом. Финансовые отчеты крупных игроков только подчёркивают усталость. У Kering во втором квартале 2025-го продажи упали на 15% год-к-году, а у Gucci минус 25% — редкая для флагмана глубина падения. У LVMH ранее фиксировалось снижение выручки на 3% с давлением именно на Fashion & Leather Goods; Chanel признала одновременное падение выручки и операционной прибыли за 2024 год, впервые со времён пандемии. Да, Hermès и Prada выглядят иначе, но общий график рынка — не про эйфорию, а про селективность и «качество доходов». Это и есть взросление: премию к цене теперь защищают не крики кампаний, а инженерия кроя, доказуемая производственная этика и разумная сдержанность. Параллельно «романтика Made in Italy» получила судебный контур: Миланский суд в 2024–2025 годах применял режим внешнего управления к итальянским структурам нескольких домов, включая Dior и Valentino, из-за злоупотреблений в глубине субподрядных цепочек. В одном из кейсов меры закрыли раньше срока после исправления процессов, но сигнал прозвучал на всю улицу: «я не знал» больше не работает. Это не про один дом — это про индустрию, которая обязана доказать, что её ремесло стоит не на теневых переработках и неучтённой миграции. Когда «этика производства» становится регуляторным минимумом, а не маркетинговым максимумом, мода меняет язык: меньше глянца, больше сводок по комплаенсу, трассируемость вместо легенды. Эту же линию закрепляет право: европейская Директива о надлежащей проверке устойчивости (CSDDD) уже вступила в силу и переводит ответственность за цепочки поставок из раздела «обещаний» в раздел «обязанностей». А регламент ЕС по продуктам, не связанным с обезлесением (EUDR), начинает применяться к средним и крупным компаниям с 30 декабря 2025 года: кожаная галантерея — больше не просто «кожа и бренд», а геолокация сырья, трассировка, доказательная база. Для люкса это болезненно и дорого. Но эпоха «легко и громко» закончилась; начинается эпоха «тихо и точно». Что меняется в стратегии? Прежде всего — скорость и объём. Избыточность ассортимента перестала окупать себя: покупатель не желает платить за восьмую вариацию жеста, если первая сделана лучше. «Меньше, но лучше» перестаёт быть манифестом минималистов — это новая бухгалтерия. Капсулы сжимают, циклы растягивают, «перепев архива» возвращается не как ностальгия, а как экономия на бессмысленной новизне: простые формы оказываются не бедностью фантазии, а уважением к производственному ритму и телу. Да, в одном углу рынка остаётся искра хайпа, но в основном поле «тихий люкс» больше не синоним скуки — он считывается как зрелость. Цена — второе поле правды. Нулевые и десятые научили индустрию, что «поднимать можно часто». Двадцатые показали предел: сопротивление к резким скачкам есть, особенно когда товар «не проживает паузу». Chanel, защищая повышенный прайс на иконы, параллельно расширяет инвестиции в цепочки и инфраструктуру — рынок слышит не только цифру на ценнике, но и аргументацию «из чего состоит эта цифра». И да, когда ткань держит локоть, а шов — движение, премия считывается. Когда нет — цена превращается в раздражитель. Региональная карта становится многополярной. От Китая «как единственного двигателя» индустрия смещается к сложной Азии: Япония — бенефициар слабой иены и культурного спроса на аккуратный люкс, Индия — следующая площадь для большой розницы, Юго-Восточная Азия — сеть средних рынков, где побеждает гибкая логистика и продукт «с достатком смысла». Это тоже взросление: вместо одного «золотого» рынка — портфель, вместо одиночной ставки — матрица. Маркетинг постепенно дезинтоксикацируется. Инфлюенсерный пик перевёл внимание в режим белого шума, и сегодня приватные форматы — клубы, назначенные встречи, «домашние» показы — работают лучше, чем гигантские залпы. Крупное «присутствие» знаменитостей остаётся, но перестало быть главным ингредиентом продаж: покупатель уходит в близкую дистанцию и привязывается к конкретным решённым задачам — посадке, весу, карманам, уходу. В этом смысле даже «домашная» эстетика на подиумах вдруг оказалась не эстетизацией лени, а способом предъявить технику без фальшивых драм. Технологии возвращаются к роли инструмента, а не декорации. Генеративный ИИ, о котором так много говорили в 2023–2024 годах, в 2025-м осмысленно перемещается в «скучные» зоны: прогнозирование спроса, управление возвратами, подбор размеров, планирование ассортимента, динамика цен по регионам, персонализация, которая не выглядит навязчивой. Это не «волшебная кнопка роста», а экономия издержек и снижение ошибок в принятии решений. Технологическая зрелость — умение не строить храм вокруг алгоритма, а включать его в ремесло так, чтобы продать не «трюк», а качество опыта. Этика — не PR-раздел, а новая конкурентоспособность. Итальянские дела противоречивы и болезненны, но крайне продуктивны: они заставили дома «заземлить» высокие слова. От аудитов «раз в год» индустрия переходит к постоянному присутствию, от аутсорса ответственности — к «врастанию» в ключевые стадии производства. Это дороже. Но дешевле, чем очередной репутационный кризис с потерей капитализации и судебными издержками. В итоге формула «мы платим за кожу и дизайн» меняется на «мы платим за цепочку и лицо её людей». Парадоксально, но именно эта «проза» начинается читаться как поэзия для зрелого клиента: ты покупаешь не только вещь, ты покупаешь доказуемый способ её появления. Где же рост? Там, где совпали три вещи: дисциплина формы, прозрачность цепочки, корректная цена. Hermès и ряд нишевых игроков демонстрируют, что «редкость» и «очередь» работают не как театр, а как следствие управления мощностью и отказа от шума. Prada — пример, где авторский жест считывается как система, а не как сюрприз. Внизу пирамиды идёт обратное движение — масса качественных «почти брендов» и дюпов, которые обучили потребителя говорить: «я плачу не за имя, я плачу за конструкцию и ощущения». Поэтому слово «взамен» в заголовке — не про замену люкса подделкой, а про замену старой логики новой: вместо символической премии — доказательная.

Можно ли вернуть «магический» люкс? Да, но магия теперь работает иначе. Она начинается не на билборде, а в моменте, когда подол не конфликтует со стулом, когда кожа не «поёт» химией, когда фурнитура не орёт логотипом, а разговаривает голосом металла; когда в конце листинга в приложении у тебя не всплеск допаминового клика, а спокойствие «это проживёт со мной». В этой взрослой магии много ремесла и почти нет иллюзий. И именно поэтому она долговечна.

Что делать домам «после усталости»? Сократить виды «шума» и увеличить виды «доказательств». Пересобрать план производства под правду ритма, а не под календарь хайпа. Повернуть капитал с рекламных площадей — в цепочки и сервис: ремонт, кастомизация, запасные детали, «второй цикл» как не стигма, а гарантия. В дизайне — отказаться от перегретых аффектов в пользу формы, которая выдерживает тишину. В коммерции — уважать страновую дифференциацию и не позориться фрагментарной ценовой политикой, которую потребитель разоблачает за минуту. В юр-части — жить впрок с CSDDD/EUDR, потому что штрафы и изъятия товара — не если, а когда. И главное — вернуться к человеческой дистанции: продавать не момент, а отношения, в которых вещь — не трофей, а инструмент достоинства.

«Роскошь устала. Что взамен?» — взамен приходит зрелость. Пожалуй, самое редкое и трудное качество в индустрии, где выигрыш измеряли шумом. Зрелость — это не скука. Это когда бренд перестаёт играть в «король говорит», а учится говорить тихо и чётко; когда коллекция проверяется не блеском ленты, а паузой на локте; когда «сделано в Италии» означает не только географию, но и права; когда «дорого» объясняется не мифом, а трудом. Двадцатые привели люкс туда, где ему давно пора было оказаться: в мастерскую, из которой видно не подиум, а людей и процедуры. И если это кажется меньшим праздником, то лишь потому, что взросление всегда тише фейерверка. Но оно — единственное, что переживает усталость рынка и меняет «премию» с сомнительного аванса на уверенный дивиденд доверия.

«Музей, привет, ну где же ты?»

Я открываю заметки — «Музей, привет, ну где же ты?» — и понимаю, что сегодня это не просто остроумный заголовок. Это вопрос к моде как к институту памяти: что делает Dior Dior’ом, когда в женскую линию впервые входит Джонатан Андерсон? И что остаётся от музея дома, если в двери ворвался человек с аллергией на скуку. Мне смешно, честно. И чуть тревожно. Как будто ты пришла в Лувр, а «Мону» сняли с петли и надели ей треуголку. Мы в Тюильри. Ветер шуршит плёнкой павильона, лавочки хрустят чужими куртками, а посередине — перевёрнутая пирамида. Кино. Не картинка, а заявление: музейные коды будут разбирать на части и собирать заново. Сценографию делает Лука Гуаданьино — да, тот самый, у которого Андерсон одевал «Челленджеров». И ещё до первого выхода — монтаж Адама Кёртиса: архивы, хроника, фрагменты эпох, нерв. Я сижу, кивну сама себе: «Вот он, музей. Только живой, чуть опасный». И да, это Париж, октябрь, сад Тюильри — дом Dior умеет строить собственные временные храмы прямо на фонтанах (буквально). На экране мелькает история модного дома, и пока кто-то шепчет: «ну зачем эта агитка», я ловлю себя на том, что не хочу тишины. В дебютах тишина подозрительна. Дебюты или шумят, или не случаются. Первые выходы — как удавка из шёлка: два длинных полотнища, завязанные узлами и натянутые на скрытую архитектуру. Узел вместо банта. Бант вместо логотипа. Я люблю, когда вещь говорит шёпотом, а конструкция — криком. Андерсон в этот момент, кажется, не спорит с «Нью-луком», он переворачивает вопрос: не «как повторить талию?», а «как переизобрести форму соблазна». И это слышно дальше — в микроскопических бар-жакетах, в тех, что выгибаются на спине, как будто внутри притаился фантом кринолина, и в тех, что растут в объёме до пальто. Густо. Нервно. Новый жест получилось не прошептать, а сфотографировать. И да, мини. Мини тут — как постскриптум к истории дома, где женская уязвимость и женская мощь всегда идут в сцепке. Когда подол заканчивается там, где обычно начинается дипломатия, ты невольно вспоминаешь школьную форму, первый поцелуй и то, как музейные «святыни» иногда хочется сдвинуть с пьедестала. На подиуме гуляют кружево, полупрозрачность, букеты из тканевых гортензий и крошечные розочки на туфлях — и ты понимаешь: Андерсон на тонкой грани между «принцессой из сундука» и «девчонкой, которой скучно быть принцессой». Шляпы — отдельный роман. Нечто между треуголкой пирата и крыльями самолёта, между монастырским чепцом и космическим навесом. «Ну зачем так?» — слышу справа. Затем, что в Dior головные уборы всегда были чем-то большим, чем «украшение головы»: это знак власти, тени, тайны. Здесь — ироничная геометрия, объём, который как бы напоминает: «я над тобой, я вокруг тебя, я — рамка». И от этой рамки лицам становится яснее. Вдруг. Есть и девичьи «пузырьки» — купола из органзы, цветов и воздуха, как если бы платье вдохнуло и не захотело выдыхать. И есть чёрное кружево, которое не украшает, а фиксирует напряжение: прозрачность как диагноз, не как флирт. На одном из выходов кажется, что комбинация съела вечернее платье и выплюнула только тень. Я отмечаю: «такое смелое делают, когда у тебя за спиной музей, а в руках ножницы от JW».Про аксессуары. Новая треугольная сумка Cigale — узелок времени, завязанный на манер «я успею за кофе и обратно». Если честно, меня редко цепляют новые формы в люксе, у всех один и тот же круглый стресс в виде логотипа. Но здесь — маленькая дерзость: геометрия и мягкость в одном корпусе, плюс шлейф ассоциаций с парижскими цикадами (слышишь?) и затянутыми на ветер бантиками. Башмаки — «розочки» (да, поди «розочки»), которые вбивают в асфальт старый вопрос: можно ли быть трогательной и холодной одновременно. Можно. И нужно. Если коротко (не получится), этот показ — про то, как превращать музей в мастерскую. Кёртис делает «видеодосье» на нашу коллективную память — монтаж о Dior от строгого Месье до Ферре и Галльяно, кадры, где история скачет как плёнка, застрявшая в проекторе. Гуаданьино строит сцену не как храм архивов, а как кино-павильон, где прошлое можно репетировать. И Андерсон заходит туда как художник, который любит не экспонаты, а методы экспонирования. «Музей, привет» — но теперь ты выставка, которая двигается. Справедливости ради: публика разделилась. «Слишком театрально», «слишком много мини», «это не её Dior», «это слишком её» — разнотон. И это нормально, почти обязательно в дебюте. Мало кому позволено прийти и всем понравиться. В моде это, кстати, всегда подозрительно. И-д (да, тот самый) честно фиксирует амбивалентность: у кого-то мурашки от «новый язык», у кого-то от «слишком умно». Я, если что, обеими руками за мурашки. Деловой контекст, ну чтобы не терять связь с землёй: у LVMH сейчас нет роскоши тишины. Рынок корчит лицо, зрители устали от управленческой жвачки, но именно здесь Андерсон рискует громче всех — не перешивает архивы дословно, а «расширяет предложение» (его выражение), проталкивая бар-коды в новые форматы. В Милане многие дебютанты шли по безопасному берегу, а он — нет, он идёт вглубь. И это заметили даже циничные хроникёры. Я киваю, да. Лучше «интересно и спорно», чем «аккуратно и забыли».

И всё-таки — о женском. В комнате, где мужские руки всегда «объясняли» женскую форму, Андерсон делает ход, который мне нравится чисто физически: он не уменьшает женщину до идеи, он увеличивает идею до женщины. Смотришь на мини-жакет, на треуголку, на кружевной «контур», и видишь не музейную манекенницу, а персональный «я». Иногда упрямый, иногда смешной (шляпа-лепесток!), иногда замкнутый. Но «я», которое не обязано быть милым. Улыбаться — по списку? Нет. Дышать — да.

Есть, конечно, и линии, которые спорят со мной. Одна девушка шепчет: «слишком мальчишеская дисциплина». Другая парирует: «и слава богу, сколько можно сахара». Я в этот момент зацепляюсь глазами за зелёное пальто-колокол — и думаю, что Dior на секунду стал предметным дизайном: вещь как интерьер тела. Внутри — воздух, снаружи — форма. Можно жить. Можно ускользнуть. Можно просто постоять под своей собственной крышей.Про «красиво/некрасиво» даже говорить лень. У меня есть любимая шкала: «нужно/не нужно». Так вот, нужно было встряхнуть женскую линию Dior не цитатником, а процедурой. Подиум здесь — лаборатория, где реактивы опасны: кино, архивы, ирония, мини, конструкция, чёрное кружево, банты, треуголки, узлы. Кто-то скажет «перебор». А мне нравится чувство «перераз» — когда вещь чуть перегрета идеей, но от этого не умирает, а начинает светиться. Не музейная подсветка, своя. Сумасшедшая мысль на выдохе: дебют напомнил мне первую прогулку по чужому городу, когда ты по запахам находишь пекарню, по шуму — площадь, а по теням — тот самый двор, где захочешь жить. Андеграундность жестов у Андерсона — не поза. Это привычка. Он не делает вид, что «любит грязное кружево», он реально его любит — как материал, который держит и распадается одновременно. Уродливая красота? Да, местами. Но это как раз и есть та честность, за которую сегодня платят дороже, чем за золото. И ещё маленькое, почти интимное: женское тело тут не выставлено, а выведено. Как математическая функция. Ты видишь кожу сквозь сетку, но вместо привычного «посмотри на меня» слышишь «посмотри на форму». Тело — как повод для композиции, а не для аплодисментов. Мне важно это отметить. На рынке, где внимание дороже кожи, такой приём — почти роскошь.Ну и, конечно, музей как вопрос. Где он? В архиве? В файлах Кёртиса? В перевёрнутой пирамиде? Или — в тех, кто смотрит? Я выхожу из павильона, у меня в волосах пыль, кофе остыл, на телефоне двадцать шесть невнятных фото шляп (да, я — та самая). И думаю: музей — это не здание. Это способ видеть. Если так, то сегодня Dior действительно переехал — из чёрных альбомов в текущий момент. Из «икон» — в вещи. Из «поклонения» — в разговор.А что дальше? Если честно, очень хочется видеться с этой коллекцией в обычной жизни. Не на красном ковре, а на сером асфальте. Хочу, чтобы треуголки потеряли идеальность и стали чуть помятыми. Чтобы бар-жакеты сзади жили, а спереди спорили. Чтобы мини не назидало, а шло. Чтобы Cigale тёрлась об подъездную штукатурку (аккуратно) и старела красиво. Настоящая победа дебюта — не в мемах. В том, что вещи не испугаются повседневности. И последнее, обещаю. Мы все любим слово «эра». Оно вкусное, важное, будто ты держишь в руке печать времени. Но «эра» — это когда жест повторяется год за годом, становясь языком. Сегодня Андерсон в Dior сказал «А». И сказал громко. С фильмом, с пирамидой, с мини, с узлами, с кружевной нервной системой. Музей услышал и ответил. Ответил движением. Я ухожу, и у меня в голове смешной мотив: «Музей, привет, ну где же ты?» — «Здесь. В вещах, которые двигаются». И если это вход в новую эпоху Dior — то вход открыт. Сквозняк допускается. Посетителям — можно трогать.

Справочные акценты, на которые я опиралась (и которые уместно знать): — Сценографию дебюта в женской линии Dior для весны-лета 2026 оформлял Лука Гуаданьино; в центре пространства — перевёрнутая пирамида-отсылка к Лувру, показ прошёл в саду Тюильри; перед выходами шёл фильм-коллаж Адама Кёртиса. — Ключевые приёмы: переосмысленный бар-жакет (от мини до пальто), скульптурные «узлы», трикандальные (почти треугольные) шляпы, новая сумка Cigale, розеточные туфли, игра с кружевом и «пузырями» органзы.

— Критика отмечает «новый язык» и полярные реакции: для кого-то «слишком театр», для кого-то — «наконец-то риск в люксе»

Chanel × Blazy: кино-дневник первого слова

На дистанции сезона дебют Chanel станет тестом для всего рынка на предмет «взрослой моды». Париж этой недели доказывает, что индустрия охотно меняет масштаб жеста: кино вместо подиума, камерная музыка вместо саундтрек-крика, приватные форматы, которые продают не только картинку, но и темп жизни. Если Chanel предложит дисциплину вместо декламации, рынок прочитает это как сигнал к общей настройке — от кроя до графиков производства. И это будет внятное объяснение, почему дом увеличивал капитальные затраты тогда, когда другим хотелось резать. Итог прост: сегодня от Chanel ждут не фейерверка, а права на тишину — той самой, в которой слышно, как работает конструкция. Блази приходит в момент, когда «честность формы» конвертируется в деньги лучше, чем громкий лозунг. Если первое слово окажется ясным, дом выиграет сразу на трёх уровнях: критическом (новая энергия без потери ДНК), коммерческом (аксессуары и базовые силуэты с долговременной отдачей), культурном (ремесло как современная ценность, а не декор). Дальше — циклы и дисциплина. Но для начала достаточно одного точного плеча в правильном свете. Сегодня у Chanel есть шанс показать именно это.

#Бизнес стратегии

После логомании: SCP MGV и дисциплина происхождения

#Модные заметки

Миланская неделя. Дневники клиентки люкса (27–28 сентября)

Милан в конце сентября звучит, как скрипка на пределе тетивы: тонко, нервно, красиво до боли. Поезда выплёвывают людей, вокзал дышит влажным теплом, и город сразу давит на виски — реклама блестит, асфальт шуршит, воздух пахнет кофе и выхлопом, и ты уже внутри ритуала, который официально зовут «Неделя моды». У меня в сумке — флайеры к книге «Дневники клиентки люкса», маленькие флаконы духов с приколотым QR-кодом. Мы приехали работать словами, но Милан любит проверять на прочность каблуком.

День первый. Суббота, 27 сентября: от вокзала до кордонов.

Мы выходим из вокзала и идём к адресу Dolce & Gabbana — Via Piave, 24. Дорога тянется через кварталы, где стены исписаны граффити, дома исцарапаны временем, и в этой шероховатости есть правда, от которой не отмахнёшься. Люди вокруг — не из глянца: тёмные лица, усталые куртки, быстрые шаги. Город демонстрирует оборотную сторону модной недели — не декорации, а фон жизни. И внутри поднимается странная тоска: зачем мода учит нас любить гладкое, если город честно шепчет о рваном? Центр встречает иначе — ярче, громче. Перед шоу Dolce & Gabbana толпа вибрирует как улей: визг, вспышки, машины справа и слева, полиция. Первая минута — растерянность. Вторая — работа. Мы находим ритм. Илья превращается в продюсера на ходу: раздаёт духи и флайеры — азиатским инфлюенсерам, знакомым лицам, просто стильным прохожим. Японец сначала шарахается, потом улыбается — берёт. Где-то рядом фотограф щёлкает Илью в костюме Dior и шарфе Zegna; ещё рывок — и мой каблук уходит в дырку плитки. Милан смеётся: «Смотри под ноги, когда идёшь в небо». Поймать суперзвёзд почти невозможно — хаос живёт собственной логистикой. И это главное ощущение первой половины дня: ты действуешь, а осознание приходит позже. В моменте — только сердце, камера, шаг. Мир моды похож на тайфун: он не наполняет, он выбрасывает тебя на берег в другом состоянии. После шоу — короткий отрезок нормальности. Via Monte Napoleone, парк, капучино, быстрый ритуал радостей: в Rinascente покупаю очки Prada, на коже — Rose et Cuir от Frédéric Malle, наш «парфюм дня»: прямой, как линия, тёплый, как рука на запястье. Мода даёт эмоциональные посылки — крошечные подарки, которые держат тебя на плаву. Дальше город снова играет в шифры. У Mandarin Oriental нас обгоняют чёрные Mercedes с табличками, на которых крупно — Disney. Мы улыбаемся: у нас хлопковая сумка с таким же словом, а в ней — наши флайеры и духи. К вечеру маршрут ведёт нас к La Scala — и там мир моды окончательно превращается в крепость. Квартал закрыт кордонами. Справа кордон, слева кордон, даже переулки заколоты полицией, как спицы в тугом пучке. Мы пробуем с одного конца, с другого — без шансов. Внутри, вероятно, VIP-ы, у входа — чистая зона безопасности, а снаружи — мы и сотни таких же, кто пришёл «посмотреть». У Dolce был ураган, в который можно нырнуть; у La Scala — стена, к которой можно только подойти. Милан честно объясняет правила: доступ и недоступ — две стороны одной медали. И если ты не в списке, твой путь — писать.Ночью город медленно сбрасывает макияж. Мы сходим в метро, красная ветка гудит, в голове дребезжит день: Via Piave, толпа, дырка в плитке, флаеры, сумка Disney, закрытая Ла Скала. Это и есть мой материал — не пресс-релизы, а сцены. «Дневники клиентки люкса» живут ровно так: между витриной и бетонной кромкой города.

День второй. Воскресенье: тишина, сон и золотая пустотаОтель — как глоток воды. Высокие потолки, высокие окна, тихо. Мы проваливаемся в сон и впервые за двое суток по-настоящему высыпаемся. Утро чистое. Я открываю окно и понимаю, что люблю этот город даже за его несносность. Потом мы едем в Fondazione Prada. Это место всегда описывают как культурный кампус, бывшую винокурню, превращённую в храм современного искусства. Архитектура OMA — блестящий учебник: бетон, стекло, золото, воздух. На фотографиях — мечта. В реальности — пустота, которая умеет злить. Мы заходим в Podium — огромное пространство, где воздуху разрешено быть главным экспонатом. В витринах — «глиняные» объекты: фигурки, машинки, фрагменты тела — смешные, наивные, нарочно «недоделанные». Туда же подсажены музейные таблички с именами, и от этого глина становится «иконой». Я не против игры, но в какой-то момент ловлю себя на ощущении: огромные квадраты ради маленькой иронии — это как ария, спетая шёпотом в пустом ангаре. Сила идеи растворяется в масштабе. В соседних залах — чёрно-белые ковры-плакаты: белый медведь с лозунгом It’s hot in here, звери и люди с лозунгами Make tofu, not war, Save the forests. Активизм в форме поп-арт-кичи. Это работает как плакат на митинге, но в белом кубе превращается в селфи-фон. Парадокс музея: чем громче лозунг, тем тише смысл.

Bar Luce — декорация, придуманная Весом Андерсоном: пастельные стены, ретро-витрины, идеальные углы для фото. Мы просим очень горячий капучино. Нам приносят кофе «как саке»: тёплый, плоский, без радости. Я шучу, прошу снова — становится «как в аду»: просто кипяток. Вкус исчезает. Все смеются — баристы, очередь, мы. Но смех — не сын вкуса. Бар, который должен быть съедобной сказкой, оказывается бутафорией. На улице Илья закуривает — и тут же появляется охранница: «Здесь нельзя». Мы отходим, видим пепельницу с ещё тёплым пеплом. «Это до ковида», — говорит она. «А пепел тогда чей?» — «До ковида». «Может, уберёте?» — бурчание. Сцена почти театральная: пространство, которое умеет строить золотые башни, не умеет убрать свежий пепел. Мелочь, но в неё укладывается вся логика места: фасад говорит «вечность», детали говорят «пофиг». Haunted House — знаменитая «золотая башня» с листами сусального золота. Снаружи — сияние, внутри — камерные комнаты Louise Bourgeois и Robert Gober. Тревожные клетки, рукодельная нежность, предметы-фантомы. Этот этаж наконец звучит — как будто кто-то выключил громкоговоритель и оставил тебя наедине с тихим дыханием искусства. Но даже здесь пазл не складывается: золотой фасад кричит громче, чем шепчет содержимое. Контраст — да; катарсис — нет. Где-то дальше — тёмные залы документальной фотографии: аварии, протесты, святые и звёзды в одном кадре. Это сильный архив боли, но и здесь масштаб пространства съедает силу взгляда: ты идёшь, как по торговому центру, где вместо витрин — трагедии. И начинаешь злиться не на искусство, а на экспозиционные метры. Я ловлю себя на простом выводе: Fondazione Prada — проект о власти пространства над содержанием. Ты можешь облицевать здание золотом, можешь растянуть белый куб в двадцать тысяч квадратов, но смысл — штука плотная, как стихотворение. Ему тесно в пустоте, ему нужен контакт. Здесь же — воздух побеждает. Красивый, дорогой, управляемый воздух. Выходим — и у меня в ладони остаётся только маленькая злость и крошечная записка: «В следующий раз — нет».

Между двумя днями: мой маршрут, моя книгаТеперь — к тому, ради чего мы вообще приехали. «Дневники клиентки люкса» я презентовала во время Недели моды: вручала гостям показа Dolce & Gabbana, блогерам, инфлюенсерам. Не на сцене, не в пресс-зале — в живом потоке. Это мой способ разговаривать с индустрией: не ждать, пока позовут, а приходить самой, вручать, смотреть в глаза и улыбаться. Маленький флакон духов, карточка с QR-кодом, короткая фраза — и книга уже не просто «книга», а жест. После — сторис, переписки, контакты. Город отвечает, когда в него вкладываешься. Мой Милан этих двух дней — это маршрут, который можно на карте прочертить карандашом: вокзал → Via Piave, 24 → центр → Mandarin → La Scala → красная ветка метро → отель (высокие потолки, окно, тот самый сон) → Fondazione Prada → обратно — с лёгкой усталостью, с запахом Rose et Cuir на шарфе и с уверенностью, что текст уже внутри. Между делом мы купили крем Prada в Rinascente — смешной парадокс: уход с обещанием «Augmented Skin» оказался честнее, чем весь музейный воздух. Маленькая баночка делает больше, чем золотая башня: увлажняет, а не обещает вечность. Иногда люкс — это не фасад, а прикосновение.